防災

2025年8月29日更新

[9月1日は防災の日]①日ごろから備え 正しく恐れ行動|沖縄周辺 地震リスク高め|合同会社MIYA CREATE.

災害時、何より優先されるのは「命を守る」ことだ。もしもの時の備えについて、防災活動支援事業などに取り組む(合)MIYA CREATE.と大同火災海上保険(株)の担当者に話を聞いた。2社とも「災害時、『自助や共助』の力が非常に重要」と力を込める。防災リテラシーを高めつつも、被災時に行動できるよう、世帯ごとで「備え」についてあらためて考えよう!

日ごろから備え 正しく恐れ行動 知識を防災行動に生かそう

沖縄周辺 地震リスク高め

合同会社 MIYA CREATE.

宮平辰義さん

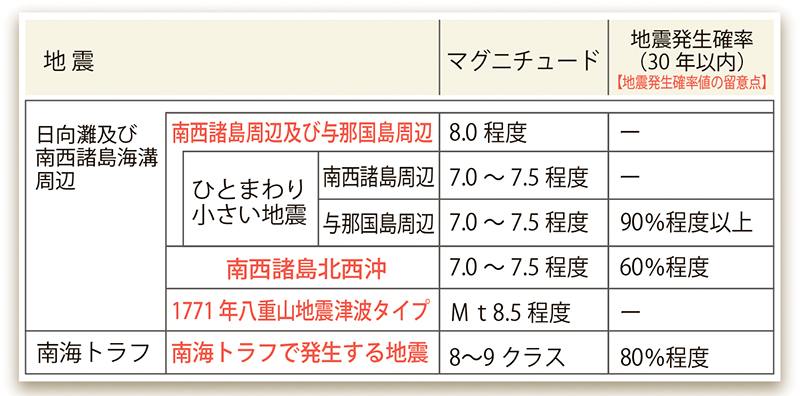

30年以内に沖縄県周辺の主要な活断層帯や海溝で発生する地震確率値は、能登半島地震クラス(マグニチュード7~7.5)が60%と公表され、与那国島周辺に限れば90%だ=表1。

表1 沖縄県の地震リスクについて。「沖縄県の地震活動の特徴」(出展:地震調査研究推進本部)を加工して作成

地震調査研究推進本部のホームページ

https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kyushu-okinawa/p47_okinawa/

沖縄防災情報ポータル「ハイサイ!防災で〜びる」

https://bousai-okinawa.my.salesforce-sites.com/

確率値の捉え方には注意が必要なものの、MIYA CREATE.の宮平辰義さんは「地震は突然、起こります。備蓄品や非常持出品のストックはもちろん、家具倒壊の備えや避難ルートの把握なども普段から家族間で共有しておきましょう」と呼びかける。

地域の特性を把握し避難ルートの想定を

決して過剰に災害の脅威を煽っているのではなく、日本・世界の被災例から、「『自助・共助』の重要性」が読み取れるからだ。例えば、1995年の阪神・淡路大震災では、「倒壊した建物から救出された方の約8割(約2万7千人)は家族や近隣住民によって救出されたと報告されています」。自身の命を守る行動を最優先にしつつも、共助による支え合いが多くの人命を救う。

主催する防災セミナーで、宮平さんは「地域の地理的特性を把握し、正しく恐れ、それに備えるという気持ちを持つことが大切」と伝えている。

まず、自分が暮らす地域にはどのような災害リスクがあるのかを知ること。地震に伴う「津波」に対しては、まず「津波到達予測時間と津波の高さを確認。そして、①遠い高台へ避難する『水平避難』、②時間がないため建物の高層階に避難する『垂直避難』、③住んでいる地域が高台のため『そのまま待機』など、どの避難方法がいいのかを正確な情報を基に判断することが重要です」。

避難場所を示す「防災標識」は街中や建物に設置=おきなわ版災害への備えハンドブック参照。「外出ついでに、探してみるのも日ごろからできる一つの備え」と話す。

おきなわ版災害への備えハンドブック

簡易トイレで衛生悪化防ぐ

避難所生活などで気にしたいのが衛生面。排泄物の処理などを怠ってしまうと、衛生悪化により感染症リスクも拡大する。そのために、「簡易トイレ」なども備蓄品・非常持出品のリストに加えておこう。「処理する際には、多少なり水が必要となるので、水分は飲料とは別に多めにストックしておくことをおすすめします」。

【関連記事】

災害の備え 普段から

②日ごろから備え 正しく恐れ行動|自助・共助の心構え 大切| 大同火災海上保険 株式会社

③「まさか!」の時の選択肢Q&A|防犯・防災の製品&サービス

④災害に強い独自の構造|経済的で快適な暮らしも追求|クレバリーホーム

毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞

第2069号・2025年08月29日紙面から掲載