特集・企画

2025年11月14日更新

[沖縄の生コン SDGsに一役]材料調達から製品化、出荷まで|11月15日は生コンクリートの日

県内の多くの住宅で用いられ、橋や道路などまちづくりにも欠かせないコンクリート。その元となるのが、工場で練り混ぜられた生コンクリート(以下、生コン)だ。11月15日の生コンの日にちなみ、沖縄の生コンクリートについてクローズアップ。素朴な疑問をはじめ、SDGsにも一役買っている沖縄の生コンとコンクリートについて、沖縄県生コンクリート工業組合(以下、県生コン組合)理事長の運天先俊さん監修の元、紹介する。

県内の多くの住宅で用いられ、橋や道路などまちづくりにも欠かせないコンクリート。その元となるのが、工場で練り混ぜられた生コンクリート(以下、生コン)だ。11月15日の生コンの日にちなみ、沖縄の生コンクリートについてクローズアップ。素朴な疑問をはじめ、SDGsにも一役買っている沖縄の生コンとコンクリートについて、沖縄県生コンクリート工業組合(以下、県生コン組合)理事長の運天先俊さん監修の元、紹介する。

※この記事は2022年の連載「復帰50年で振り返るコンクリートと沖縄」、20年7月31日に掲載した「県民の暮らし支えるコンクリート」を再編集し、加筆したものです。

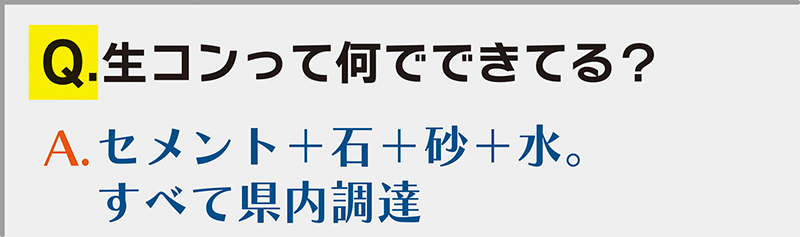

石や砂は本部町の採掘場から採掘された砕石や砕砂、除塩した海砂を使用。水は工業用用水や地下水を使っています。生コン工場で機械やミキサー車を洗浄した洗い水から汚泥を沈殿させた後の上澄水も、生コンの練り混ぜ水に再利用しています。

写真の建物が生コン工場の心臓部。左側のパイプから砂や石などの材料を上げ、建物の中で計量し、練ってから下のミキサー車に積む

材料を練り上げたばかりの生コンは、JIS規格によって90分以内に搬入することが定められていて、鮮度が命! そのため県内には、生コンを一括受注販売する生コン協同組合が、沖縄本島、石垣島、宮古島、久米島の各地にあります。これらの組合に加盟する計50の工場で日々、生コンを製造。エリアごとに工事現場まで90分以内に配達できる体制を整えています。

最先端の工場では、ミキサー車の位置をGPSで管理し、職員がナビゲーション。随時、交通情報とミキサー車の現在地を確認しながら、到着時刻を予測し、出荷調整を行っています。こうした連携で運搬時間を短縮。ミキサー車から排出されるCO2削減にも一役買っています。

バッチャー室と呼ばれる操作ルームの様子。ここで職員がGPS発信器を取り付けたミキサー車の動きを把握。運転手や現場と情報を共有することで、練り上げてから90分以内に各工事現場へ生コンを届けている

1970年代の建築ラッシュ時に建てられた一部の建物は、除塩不十分な海砂が混ざったコンクリートが使われていて、劣化が早いものがありました。当時の生コンは、塩分検査が厳格化されていなかったことも原因の一つと思われます。

現在は検査が義務化され基準値も明確になりました。例えば生コンに使われている海砂は、原材料の時点で除塩状況を確認。さらに製造工程、完成した製品でも、塩化物の含有量試験を行っています。こうした仕組みがしっかり確立されたことが、高品質の生コンを安定供給する今につながっています。

さらに生コン業界では、全国統一の「品質管理監査制度」を設け、国家規格JISの審査に業界独自の基準を上乗せした、より厳しい立ち入り監査を年1回実施しています。基準を満たした工場には、全国品質管理監査会議から「○適マーク」=上左、沖縄県品質管理監査会議から「合格証」が交付されます。

また協同組合の中には、公共工事を円滑に受注できる「官公需適格組合」として国から認定を受けているところもあります。認定を受けた組合は、コンクリートミキサー車の後姿を模した県生コン組合オリジナルの「象さんマーク」=上右=でPRしています。

コンクリートの品質を高めるために使われるものの一つに「混和剤」があります。混和剤の一つとして、石炭火力発電所から出た石炭灰を加工した「フライアッシュ」があります。このフライアッシュを混ぜたフライアッシュコンクリートは、適切な施工と養生を行うことで長期強度の増進と水密性の向上が期待できます。これにより耐久性が向上し長持ちするため、住宅建築のほか、沖縄県の公共工事にも使われています。

身近な建造物としては、2015年1月に開通した伊良部大橋があります。100年耐久を目指して県の土木建築部が県産フライアッシュコンクリートを採用した初の海上橋です。南風原町と南城市を結ぶ南部東道路や、本部湾岸壁工事などにも使われています。

橋名の看板の後ろに延びるのが、県産のフライアッシュコンクリートを採用した初の海上橋「伊良部大橋」。全長3540メートル、通行料を徴収しない橋では日本一長い

機能性や施工性を高めた生コンクリートのこと。専用の混和剤(液状)や混和材(粉状)を混ぜることで、柔らかさや粘りを出して施工性を上げつつ、固まると強度も上がるのが特徴です。特に高層マンションや複合ビル、リゾートホテルなどのように、大規模で施工に時間がかかり、複雑な形をした建物は、短時間で型枠のすみずみまでコンクリートを行き渡らせて空気を抜く「打設のしやすさ」と「強度」の両方が求められます。そのため、民間工事では高強度コンクリート、高流動コンクリートの使用が主流に。通常のコンクリートより割高になるものの、高耐久性・長寿命化が期待できます。

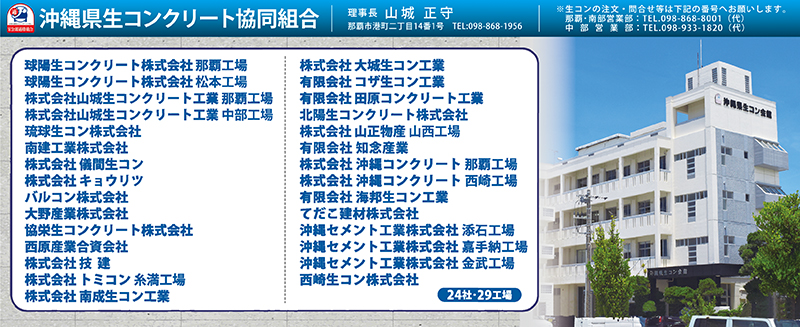

画像をクリックすると「沖縄県生コンクリート協同組合」のサイトに移動します▼

画像をクリックすると「琉球セメント株式会社」のサイトに移動します▼

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2080号・2025年10月14日紙面から掲載