建築

2021年10月8日更新

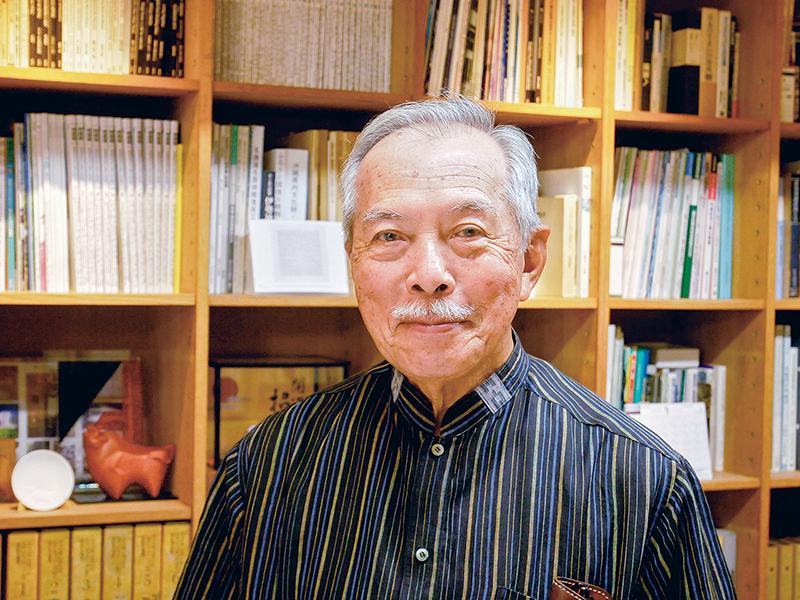

[沖縄]フクハラ君 沖縄建築を学びなおしなさい[8]|㈱東設計工房 代表取締役会長 山城東雄さん(77)

本連載は、沖縄建築について学ぶべく、一級建築士である普久原朝充さんが、県内で活躍してきた先輩建築士に話を聞き、リポートする。今回は、沖縄の気候に合う住まいをカタチにするため、40年以上にわたって木造屋根の混構造を追求し続けている山城東雄さんを紹介。景観に配慮しながら首里金城村屋なども手掛けた。(文・写真 普久原朝充)

(株)東設計工房 代表取締役会長

山城東雄さん(77)

やましろ・あずまお/1944年竹富町小浜島出身。64年、沖縄工業高校建築科卒業後、二幸建築設計事務所に就職。闘病を経て、70年、琉球政府建設局工事部建築設計課勤務。一級建築士の資格を取得し、78年、東設計工房設立。2000年、事務所を株式会社化。04年、「首里金城村屋」が那覇市都市景観賞を受賞。19年、代表取締役会長に就任。20年、「浦添市立図書館」が第19回JIA25年賞受賞。

木造屋根+コンクリート造の混構造を追求

己を磨いて独自スタイル

山城東雄さんが独立を志した1970年代は、沖縄の風土に適した住宅があまり意識されていなかったという。

「私は箱型のコンクリート住宅が多く作られていく風景に、じくじたる思いがありました。もっと沖縄らしいスタイルの住まいを造れないかと思っていたんです。私自身が赤瓦の家で育ったこともあって、もっと屋根を工夫すべきと考えていました」と事務所設立時の思いを説明してくれた。

戦後すぐの沖縄の住宅は、大量生産の規格住宅に始まり、初期は戦前のような赤瓦の木造住宅が建てられた。しかしその後、木材不足や台風災害などの影響から、コンクリートブロックで四隅を補強したりセメント瓦ぶきをする混構造が増えた。

資材供給が安定するとともに、陸屋根の総コンクリート造に取って代わられていった。ところが、沖縄の人々が憧れたフェンスの向こう側の米軍属向けコンクリート建築は24時間エアコンを稼働させることが前提だったため、それに倣った当時のコンクリート造住宅は暑苦しかった。台風被害は減ったが、沖縄の風土に合っているとは言い難かった。

「涼しい」木造の瓦屋根

「沖縄の気候を考慮すると、屋根からのふく射熱(物体から放射される熱)が暑苦しさの一番の原因なんです。それを軽減するために木造小屋組みで赤瓦ぶきの屋根にこだわりました」

木に比べてコンクリートは思いのほか蓄熱し、昼夜を問わず放熱し続ける。プランの自由度を考えて壁はコンクリート造にしたが、屋根の小屋組みは木造にして赤瓦をふくことで、ふく射熱を防いだ。木造小屋組みはコンクリート屋根に比べて建物重量が減るので基礎への負担も減らすことができる。

本土の建築家の設計による混構造の住宅にも触発され、沖縄の気候や歴史的経緯にもかなった混構造のスタイルを追求し続けた。日本建築士連合会第15回作品展で最優秀賞を受賞したほか、「涼しい」という家主からの声もあり手応えを感じた。

事上磨練で他者満足に

沖縄では木造での新築が激減する中、木造部分を折衷したスタイルを続けたこともあって、首里の金城村屋を手がける機会にも恵まれた。「近年の若い世代の方々は木造に対する忌避感も薄れてきていますが、地域住民説明会では、戦後の台風被害やシロアリ被害の記憶もある高齢者からの不安の声もありましたね」と苦労を語ってくれた。

「私たち設計者の仕事っていうのは、どちらかというと自己満足の世界に陥りがちだと思うんですよ。そうではなくてやっぱり他者満足。仕事を通して己を磨きあげ、自己満足に陥らないことが大事だと思ってます。だから“事上磨練(じじょうまれん)”を信条にしています」。日々の実践を通じての自己修養を説いた陽明学に出てくる言葉だという。

混構造住宅は東設計工房が提案するデザイン的特徴の一つとなっている。沖縄に根ざした住宅を追求し、試行錯誤しながら自分のスタイルにまで磨きあげてきた経緯に、事上磨練の姿勢を学ばせていただいた。

首里金城村屋(しゅりかなぐしくむらやー、1996年、那覇市)

沖縄の伝統的木造形式である「貫木屋(ヌチジヤー)」形式になっている。軒先が大きく張り出した雨端(アマハジ)がめぐらされており、縁側に腰かけて休憩しやすくなっている

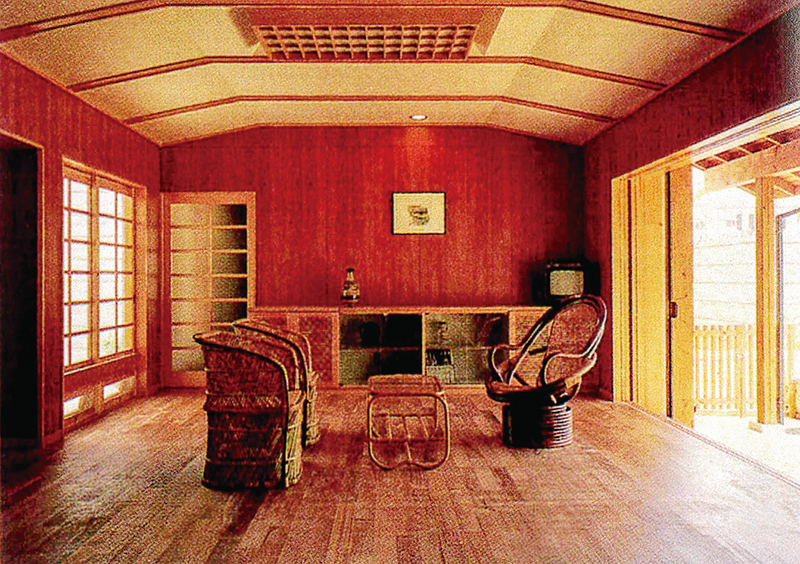

中庭のある家(1985年、浦添市)

混構造で建てた初期の建物。小屋組みだけでなく建具も木製で、開放的なつくり。日本建築士連合会第15回作品展で最優秀賞を受賞した。(写真:東設計工房提供)

浦添市立図書館(1985年、浦添市)

東京の内井昭蔵設計事務所と共同で設計を手掛けた。浦添グスクから出土した高麗瓦を模した赤瓦屋根をふいた。内井さんとは近代建築家フランク・ロイド・ライトの話で盛り上がったという。

東京の内井昭蔵設計事務所と共同で設計を手掛けた。浦添グスクから出土した高麗瓦を模した赤瓦屋根をふいた。内井さんとは近代建築家フランク・ロイド・ライトの話で盛り上がったという。潮崎の家(2013年、糸満市)

天井を省いて、木造の小屋組みをあらわにすることで開放的な室内空間に仕上げた。(写真:東設計工房提供)

天井を省いて、木造の小屋組みをあらわにすることで開放的な室内空間に仕上げた。(写真:東設計工房提供)石畳の家(1995年)

金城村屋に関わる前、向かいに建つ住宅設計も東設計工房で手掛けた。ちょうど、金城町が都市景観形成地域に指定された時で、修景に配慮されたデザインになっている。

金城村屋に関わる前、向かいに建つ住宅設計も東設計工房で手掛けた。ちょうど、金城町が都市景観形成地域に指定された時で、修景に配慮されたデザインになっている。末吉市営住宅(1999年、那覇市)

安謝川に沿って、建物を少しずつずらして配置することで、川に親しみを持ちやすくした計画。また廊下も建物に沿って蛇行しているため、単調さがなく、適度にプライバシーが確保されている。

安謝川に沿って、建物を少しずつずらして配置することで、川に親しみを持ちやすくした計画。また廊下も建物に沿って蛇行しているため、単調さがなく、適度にプライバシーが確保されている。

中学2年生のとき、校舎改築のために父を訪ねた建築士が持っていた青焼き図面を見て、建築に興味を持った。沖縄工業高校に入学するため、島を離れるのは寂しかったという。

当時の思いから、親元を離れる離島の子を支援する「一般社団法人おきなわ離島応援団」に参加。現在は理事長を務めている。

[文・写真] 普久原朝充

ふくはら・ときみつ/1979年、那覇市生まれ。琉球大学環境建設工学科卒。アトリエNOA勤務の一級建築士。『沖縄島建築 建物と暮らしの記憶と記録』(トゥーバージンズ)を建築監修。

過去の記事はこちらから。

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第1866号・2021年10月8日紙面から掲載