家づくり

2025年10月17日更新

最近増えている住宅の「カビ被害」 一級建築士が考える3つの要因|インスペクションで解明 住まいのミステリー 第31話

文・下地鉄郎(インスペクション沖縄メンバー、既存住宅状況調査技術者)

住宅の劣化状態などを調査して報告する「インスペクション(建物診断)」。今回は、最近増えているという住宅の「カビ被害」について。インスペクション沖縄の下地鉄郎さんは「現代住宅における三つの要因が影響している」と説明します。

第31話「カビ被害の相談増加 なぜ?」

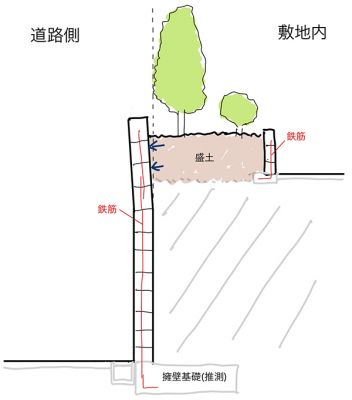

現代住宅に共通3要因

カビ被害増加の三つの要因イメージ

①第3種換気の普及

②エアコンの普及

③居住環境変化とのミスマッチ

一 見では異常なし?

ここ数年、住宅における夏場や梅雨時期のカビ被害の相談が増加しています。多くは「雨漏りや水漏れといった直接的な水の浸入」が原因ではなく、一見すると異常がないのに壁・天井・床面にカビや変色が新築・中古を問わず発生しています=下写真。なぜこのような「原因が分かりにくいカビ被害」が増えているのでしょうか。

筆者含め、インスペクション沖縄メンバーによる長年の現場調査経験や、全国のカビ被害事例を踏まえると、その要因は現代住宅に共通する三つの要因があると考えられます。

壁のカビ被害実例

①第3種換気の普及

2003年、シックハウス改善のための法改正により24時間換気が義務化され、そのころから排気主導で安価な「第3種換気」が広く採用されてきました。室内空気が強制的に排気されることで室内は室外よりやや負圧になります。負圧にすること自体は、室内の空気を外に排出し、新鮮な外気を取り入れられる有効な居住空間の換気の仕組みですが、壁内・天井裏・床下といった非居住空間の換気不足・ルート不良や、給気口などの貫通部の気密処理が不十分な場合、湿害リスクが逆に高まることがあります。高温多湿な外気が必要以上に流入したり、給気口隙間・コンセント周りから漏気があったりすると、湿気が非居住空間に滞留し、おのずとカビも発生しやすくなります。

②エアコンの普及

エアコンで室内を素早く冷却できるようになった一方、壁・天井・床面や熱を通しやすい下地部材の温度が低下します。高温多湿な外気や室内発生の水蒸気がその冷えた表面に触れると建材が湿気を帯びたり、露点を下回った場合は結露が起きたりします。

特に非居住空間では滞留する湿気や結露水は換気の対象外になりやすく、建材(石こうボード・断熱材・木材など)の吸湿が長期化する要因になります。

③変化とのミスマッチ

現代住宅は、エアコン普及率のほか、さまざまな居住環境の変化があります。調査を重ねる中で、その変化に適応していない設計・施工・製品のミスマッチがときどき見つかります。

例えば、床下は土からコンクリートへ変わりましたが床下換気口は昔のサイズと仕様のままであったり、高気密化で重要な貫通部の処理なのに、昔の施工習慣のままだったりすることがあります。

大き過ぎる床下換気口や甘い貫通部処理は、負圧と相まって局所的に湿気を取り込みやすいです。昔の家なら、隙間から湿気が外に逃げていたので被害は潜在的だったのですが、現代住宅は建物全体の気密性が向上していることから、特に非居住空間の換気不足により湿気が滞留し、結果的にカビ被害につながってしまうことがあります。

◆ ◆

「換気しているのにカビが出る」という矛盾に見える現象の背後には、現代住宅特有の構造的な課題が潜んでいるのです。

対策については随時、当連載で取り上げています。前回は「エアコンによる夏型結露の原因と対策」を紹介しました。過去記事はタイムス住宅新聞のウェブマガジンで読めます。

まとめ

カビ被害の相談が増えている要因はさまざまで気候変動との関係もあるが、筆者としては①第3種換気の普及②エアコンの普及③居住環境変化とのミスマッチ、という三つの要因があると考えている。

わが家の状態が気になったら、インスペクション沖縄のサイト(https://inspection-partners.jp/okinawa/)で建物の健康状態の簡易チェックができる

しもじ・てつろう/1級建築士。(株)クロトン代表取締役

電話=098・877・9610

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2076号・2025年10月17日紙面から掲載