家づくり

2025年2月7日更新

意匠性・衛生性 両立させたウヮーフール|巧みな石大工の技|住まいに生かす 知恵と風土⑩

文・写真/照屋寛公(一級建築士・建築アトリエTreppen主宰)

このコーナーは、建築士で民俗学にも造詣の深い照屋寛公さんが先人の知恵を紹介し、気候風土にあった住まいのヒントを伝える。

◇ ◇ ◇

今回は沖縄と隣国の豚便所を比較し、沖縄の文化的特徴や技巧などを紹介してみたい。

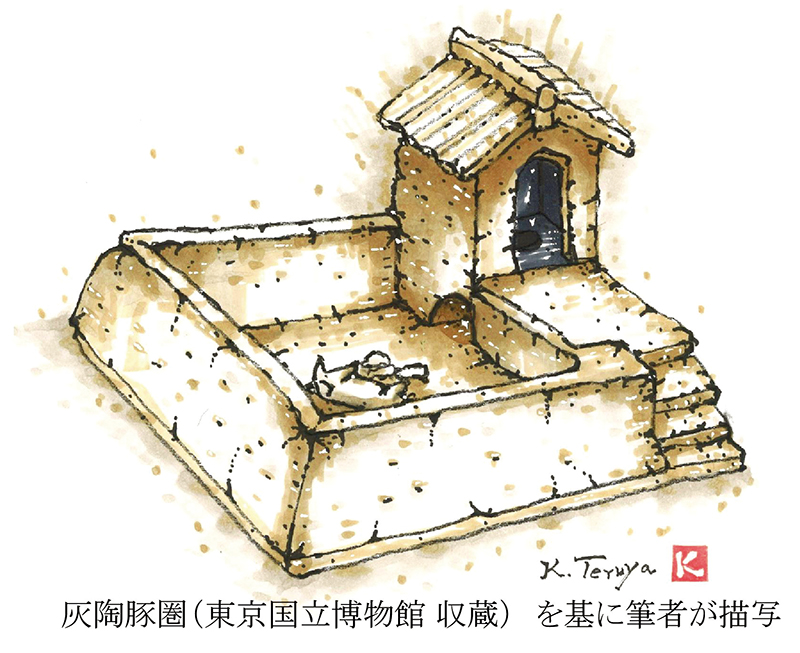

まず、中国後漢時代の副葬品と言われる豚小屋の置き物を見ていると、沖縄のウヮーフールの起源が想像できる。小屋の床には長方形の穴が開いていて、その下部には半円形の開口がある。この開口から人糞を豚に食べさせる仕掛けになっている=図1。

図1.灰陶豚圏(東京国立博物館 収蔵)を基に筆者が描写。屋根付の便所、囲いの中では子豚が母親の乳を飲んでいる

豚舎の石造屋根に

城郭門のアーチ技術

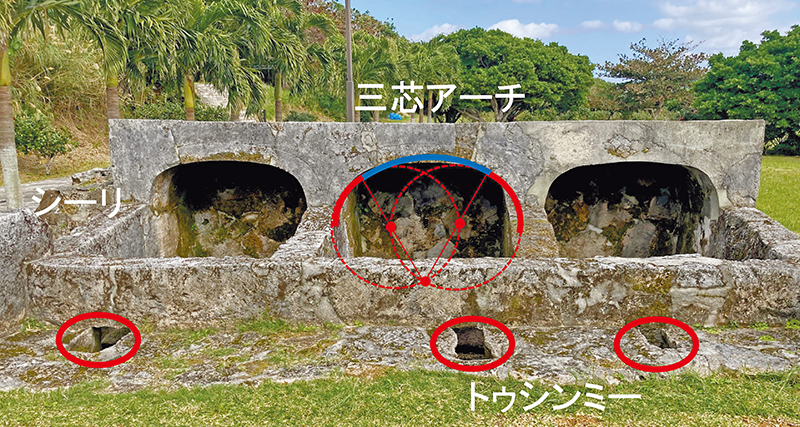

さて沖縄のウヮーフールは島々・地域で屋根材やサイズに差異はあるが、一般に石造=写真1。一区画は1.5~2坪とし、60~70センチ高さの石壁で二連または三連ほど仕切られている。

写真1.手前の穴(赤丸部)は人間が排泄する穴(トゥシンミー)左端は区画外の肥溜め(シーリ)、農作物肥料に活用(久米島博物館収蔵)

そこには暑い気候風土ゆえの衛生上の配慮から石の床面に勾配をつけ、糞尿や雨水を各壁の穴を通じて流し、ためる造りになっている。また日射や雨風から豚を守るよう、屋根は区画後方3分の1が石材または瓦葺(ふ)きと丈夫に。特に石造屋根は、座喜味城などの城郭門にみられる意匠的で高度な石造の三芯アーチで丁寧に施工されている。

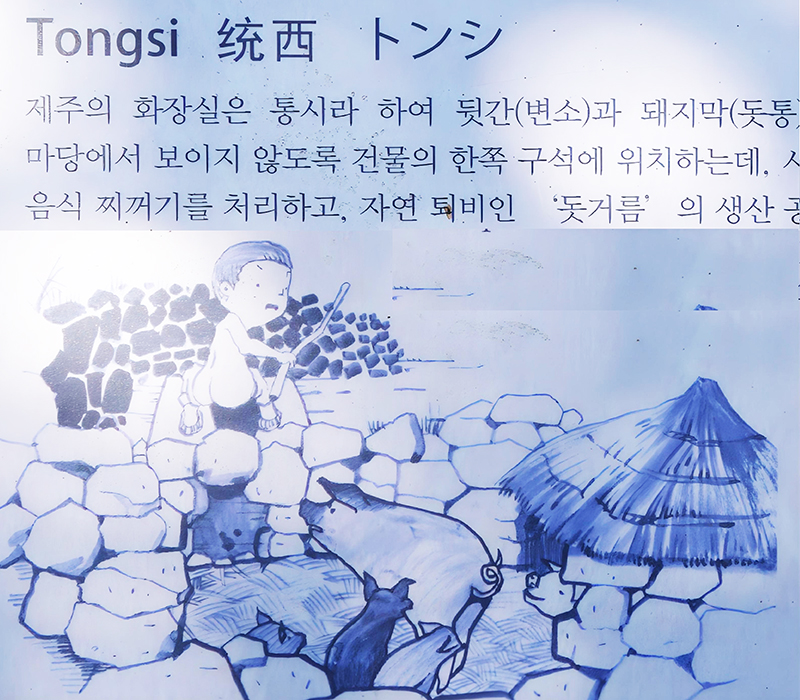

一方、韓国済州島にも豚便所が存在し、「トンシ」と呼ばれている。島出土の玄武岩を乱積みし、一区画のみの囲い込みで、一般に1~2頭ほどの豚を飼っている。その囲い外側に数段の階段があり、人糞を落とす穴が開いていて、その下で豚が食する造りである。豚舎の屋根は草屋根で沖縄の石造とは異なる。床も土の上に枯れ草を敷き詰められた程度である=写真2。

写真2.韓国済州島のトンシ、手前穴は人間の排泄穴、低い石で囲まれ目隠しになっている

トンシの説明看板に描かれたスケッチ(城邑民俗村)

家畜の目的が違い

豚舎の造りに反映

豚舎兼便所の沖縄と済州島の類似点は、豚舎と便所がつながっていて豚が人糞を食する造りであること。その近くには普段、家庭内で食するニラ、ネギを植えるアタイと呼ぶ菜園がある。済州島の住居でも同じ用途で菜園を近接させ、発酵した糞を肥料にしている。

一方、双方の違いは沖縄では造りがしっかりとした石造、済州島では草葺屋根と違い、強烈な台風への防備である。最も大きな違いは二連~三連の区画されている造りである。

その訳は、沖縄では行事用と同時に換金家畜のため、ところが済州島では結婚式など行事の折に食用を主とする家畜だからである。沖縄では親豚に出産させ、中豚、子豚を飼育し、販売を行っていた。

豚の親子が行き来

隔壁に大小の穴

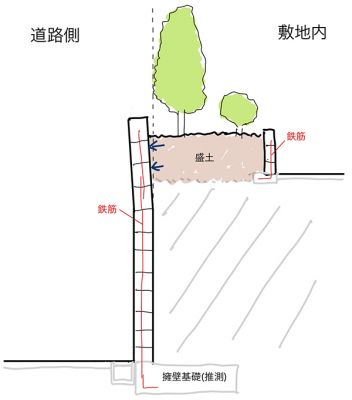

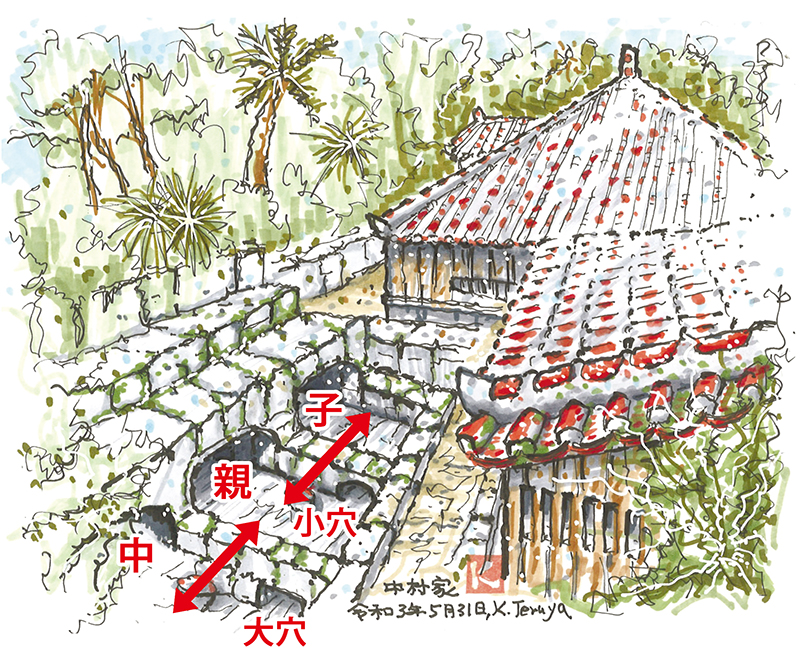

さて、北中城の中村家の三連のウヮーフール、真ん中に親豚、左は中豚、右は子豚で飼われていたという=図2。

並んだ隔壁に開けられた穴が興味深く、穴の大きさが左右で違う。親の乳を飲むのに中・子豚が行き来できるようになっているのだ。また、区画にはそれぞれ餌を入れる容器がある。これは親豚、中豚が子豚の餌を食べつくさない配慮である。

沖縄のウヮーフール全てに共通する訳ではないが、裕福な家では巧みな技を生かした石造屋根がみられる。区画を貫く穴は掃除用排水口を兼ねながら、大小の穴にして=図2赤字部、豚親子のコミュニュケーションに気を配る当時の石大工の心意気を感じる。

近隣の国々に類似の文化が多々確認できる。各豚便所で紹介したように、細部を見ると、地域ごとの技術力や風土文化の特色が現れていて興味深い。

図2.北中城・中村家スケッチ、区画を仕切る穴の大きさが違う

てるや・かんこう

1957年、石垣島新川生まれ。明治大学工学部建築学科卒、住宅やリフォーム、医院、こども園など幅広く設計活動中。「日本建築士会連合会優秀賞」「全国住まいのリフォームコンクール」など受賞歴多数。沖縄民俗学会会員。著書に「記憶を刻む家づくり」がある。

電話=098・859・0710

http://www.treppen.jp

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2040号・2025年2月7日紙面から掲載