企業・ひとの取り組み

2025年9月26日更新

高齢単身者は住宅難|住まいでつながる未来の安心 共助で支える、高齢社会の賃貸経営①

少子高齢者が進む中、単身高齢者は家賃の支払い能力や健康面などに不安があるとしてアパートを借りにくいという現状がある。そのミスマッチを解消しようと、県内最大規模の管理戸数を抱える中部興産のグループ会社・興産アメニティでは65歳からの部屋探しをサポートする「R65不動産沖縄」事業を行っている。同事業を担当する久田尚志さんが県内の現状や課題について執筆する。

執筆/興産アメニティ㈱ 久田尚志

高齢単身者は住宅難

少子高齢者が進む中、単身高齢者は家賃の支払い能力や健康面などに不安があるとしてアパートを借りにくいという現状がある。そのミスマッチを解消しようと、県内最大規模の管理戸数を抱える中部興産のグループ会社・興産アメニティでは65歳からの部屋探しをサポートする「R65不動産沖縄」事業を行っている。同事業を担当する久田尚志さんが県内の現状や課題について執筆する。

Q・高齢単身者の受け入れで不安に思うことは

県内の「高齢者の住まい」の実情を当連載に反映させるため、皆さんの不安や悩みを教えて下さい。今回は、アパートオーナーさんや管理会社の方などにお伺いします。

「所有・管理物件で高齢単身者を受け入れるにあたり、不安に思うことはなんですか?」

Googleフォームからご回答ください。

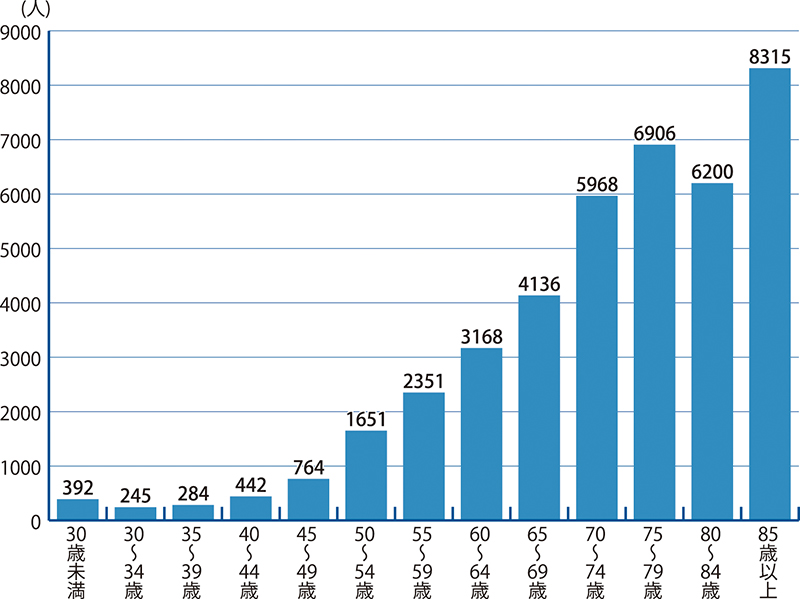

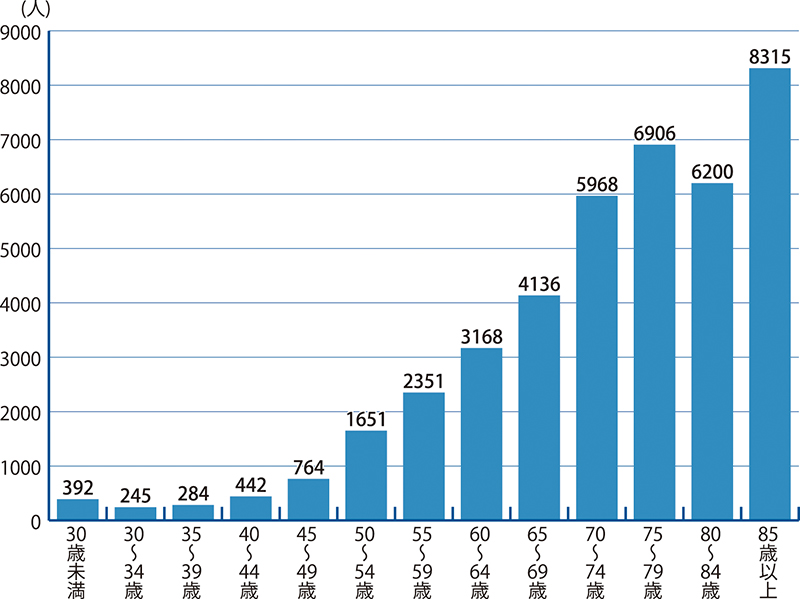

孤独死 20人に1人

「20人に1人」。この数字が何を意味するか、ご存じでしょうか。

2024年、県内で亡くなった約1万5000人のうち、825人は自宅で一人暮らしのまま亡くなった孤独死でした(警察庁「令和6年中における警察取扱死体の状況」より)。割合にすると約6%。つまり、亡くなる方のおよそ20人に1人以上が孤独死という現実です。

賃貸経営に置き換えると、20世帯を管理していれば、年間1件は孤独死が発生する可能性があるということです。郵便受けに新聞がたまり、夜になっても電気がつかない。巡回中のスタッフが呼び鈴を押しても応答がない─。孤独死の現場で実際に直面することです。

警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者

2025年1月〜6月、暫定値(警察庁報道発表資料より)

2025年1月〜6月、暫定値(警察庁報道発表資料より)

2025年1月〜6月、暫定値(警察庁報道発表資料より)

2025年1月〜6月、暫定値(警察庁報道発表資料より)10月から改正法施行

「家賃を滞納されるのが不安だ」「亡くなった後、荷物は誰が片付ける?」「賃貸契約をどう終わらせればいい?」─こうした課題に対応する改正住宅セーフティーネット法が今年10月1日に施行されます。改正のポイントを紹介します。

①死亡後の契約についての対策

「借主が亡くなった後、相続人が見つからず、契約が終わらない」という声を受け、改正法では終身建物賃貸借(賃借人が亡くなった時点で終了。相続人に相続させない賃貸借)の認可手続きが簡素化されます。従来の「建物ごと」から「事業者単位」へ変更され運用が容易になります。借主が亡くなった時点で契約終了となり、次の募集へ早く進めます。

②部屋に残る大量の荷物の対策

入居者が亡くなったり、突然退去した際、「部屋にタンスや大型家電が大量に残っていて、次に貸せない」という問題に対し、居住支援法人が「受任者」として残置物処理を担える制度が整備されます。これにより、処理の目途が立ちやすくなり、空室ロスを短縮できます。

③滞納の不安の解消

高齢者や障がい者などの要配慮者でも利用しやすい保証会社を、国交大臣が認定する制度が創設されます。

④入居後の見守り

入居後、1日1回の安否確認や月1回の訪問、福祉サービスへのつなぎなどを計画に組み込む「居住サポート住宅」制度が創設されます。

家賃10万円出せるのに…

沖縄の所得は全国最低水準、持ち家は少なく、借家率は高いという状況です。さらに都市部では空室が少なく、家賃は上がり続けています。そんな中、高齢の一人暮らし世帯は年々増えています。ご相談にいらした高齢女性は「家賃を10万円まで出せるのに、8カ月以上も入居先が見つからない」と話していました。

確かに、孤独死が起きれば、部屋は事故物件扱いになり、価値は下がります。片付けや修繕に時間がかかれば空室は長引き、家賃収入も減ります。

一方で、改正法や見守りの仕組みを取り入れれば、こうしたリスクを減らし、“貸せない空室”を“貸せる物件”に変えることができるのです。私たちは、「R65不動産事業」を通じ、高齢者から直接相談を受け、部屋探しをしています。

次回は、家主や管理会社が実際に抱える「不安のリアル」にさらに踏み込み、沖縄ならではの事情に即した共助の仕組みを探ります。

くだなおし/興産アメニティ「R65不動産沖縄」担当。

TEL.098(882)1717

https://r65.kosanamenity.com/

毎週金曜日発行「週刊タイムス住宅新聞」

第2073号・2025年09月26日紙面から掲載