家づくり

2025年8月15日更新

腰を守る移乗のこつ 抱えず「支える」介助へ[介護を支える 住まいの工夫㊽]

腰痛に悩む介護者は多い。介護福祉士の中松光さんは「力任せの抱える介助は腰痛の原因になる。介助をする際の正しい姿勢やこつがあることを知ってほしい」と話す。今回は移乗介助のポイントを聞いた。

腰を守る移乗のこつ

抱えず「支える」介助へ

力任せは腰痛の原因に介護の現場では、車いすからベッドや便座へと移乗する場面が多い。介護福祉士の豊富な経験を生かし、介護従事者や一般向けの介護講座で指導している中松さんは「移乗介助は力任せに抱えると腰に大きな負担がかかり、腰痛の原因になる」と指摘する。

中松さんも新人のころにぎっくり腰を経験したことがある。もともと小柄な体格で、力ではどうにもならないと感じた中松さんは、介助の方法を見直し、抱える介助から支える介助へと意識を変えた。「まずは要介護者の心身の状態に合わせて介護するのが大前提。その上で、介護者が全てをやるのではなく、要介護者の持っている力を引き出すんです」と説明する。

例えば「『立ちますよ』と声を掛けた時に、相手がわずかでもお尻を浮かせようとしたら、その動きに合わせて支えるだけでいい。力で持ち上げる必要はないんです」。そんな意識変換で、腰痛に悩まされることも少なくなったという。

足を広げ、腰を低く

「抱えない介護」をするために、リフトや介護ロボットなどの導入を進める施設もあるが、一般住宅ではなかなか難しい。その場合、「体の使い方が重要」と中松さん。介護現場で基本的動作とされる「ボディメカニクス」を基にした動きが効果的とし、「足を広げて立つ、重心を低くする」など、体を支える面積を増やし、腰に負担が集中しない方法を紹介。「その動きを体に覚えこませるのがこつ。日常生活の中でも冷蔵庫の下段から物を取るとき、床に落ちたものを拾うときに、腰を落として膝を使う習慣をつけて」とアドバイスする。

移乗の場面では、ベッドと車いすの高さをなるべくそろえることも重要だ。移動先が少し低めだと自然に重力を使って動きやすく、逆だと持ち上げたり、乗り越えたりする動作で腰への負担が増す。「無理をしない、相手の力を信じる、姿勢を工夫する。それだけで、腰への負担はぐっと軽くなります。在宅介護では、介護者自身の体を守ることも欠かせない視点」と中松さん。「リフトやスライドボードなど、移乗介助に役立つ福祉用具もある。介護福祉士や作業療法士などに相談してみて」と呼び掛けた。

腰痛を防ぐ 移乗介助のポイント

悪い例

介護者が両足をくっつけた状態で腰の位置が高く、要介護者と体の距離が離れている

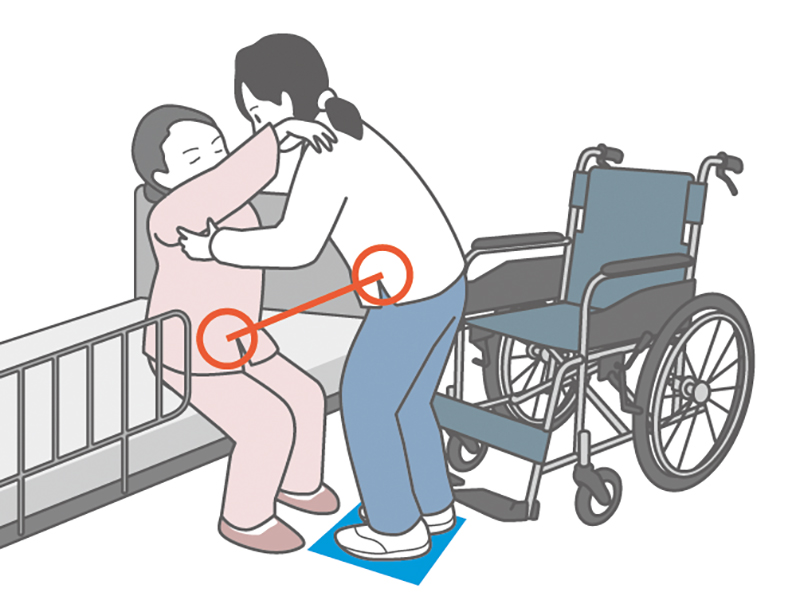

良い例

介護者は両足を広げ、腰を下げて重心を低くする。互いの重心の距離が短くなるよう体を近づける。移動先に近い方の足先を移動先に向けることで、「体のねじり」が減り、腰への負担も減る。要介護者におじぎをする姿勢になるように立ち上がりを介助する。

悪い例、良い例ともに、イラストは一つの例であり、ボディメカニクスの動きを分かりやすく解説したもの。中松さんは「実際には、要介護者の心身の状態に合わせて介護の方法、力の加減が変わる」と注意を促す。また「介護福祉士には、介護の方法を指導するという役割もある。介助法の悩みがあれば相談してみて」と話した。

なかまつ・ひかるさん/

「となりのカイゴ屋さん ココカラハピネス」代表。フリーの介護講師として活躍。おきなわ仕事と介護両立サポート協同組合理事

取材/赤嶺初美(ライター)

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2067号・2025年8月15日紙面から掲載