家づくり

2025年5月2日更新

合理的で耐久性のある建物を考える|調査結果や計画をまとめる[Aさんの家づくり 完成までの道のり②]

マイホームの建築は人生の一大事業。住まいづくりについて皆さんのヒントになるように、建築士の具志好規さんがAさん宅完成までの流れを紹介します。

文・写真/具志好規

マイホームの建築は人生の一大事業。住まいづくりについて皆さんのヒントになるように、建築士の具志好規さんがAさん宅完成までの流れを紹介します。

合理的で耐久性のある建物を考える

調査結果や計画をまとめる

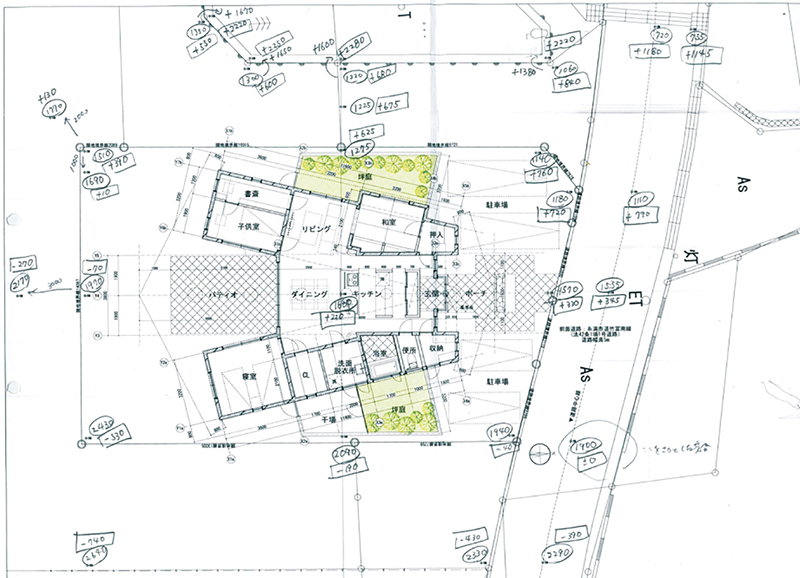

前回の基本計画で提案した図面を基にAさんと打ち合わせを重ね、詳細な設計を詰めていく。間取り、天井の高さ、仕上げ材料、照明器具やキッチンなどの設備機器の選定、構造計画、外構計画(※1)など多岐にわたる。私たちは建物の空間やデザインを考え、まとめる設計事務所であるため構造や設備は、より専門の事務所と共同して設計を進める。用語解説 ※1外構:建物の外周りの構造物や造作物。

設計と並行して敷地の高さや、地盤の調査も進める。敷地の高さの計測は我々が行った。その結果、見た目以上に高低差があり、雨水が建物側に流れてこないよう、道路と1階の床の高さの調整や建物周囲の擁壁などの検討も行う。

地盤調査は、位置を決め専門業者が機材を入れて調査する

地盤調査は、建物を支える地盤の土質と強度を確認するもので、調査会社へ依頼した。固い地盤が浅い位置で出れば良いが、深いと杭が必要になる事も。杭工事は、建設費用に対してコストの割合が大きく、建設費にも関わってくる。

調査では、深さ0.5〜1㍍で割と固い地盤が確認できた。土質や地盤の強度、建物の構造次第でどのような基礎にするかを検討する。今回は、支持地盤が深い部分は柔らかい土を一度取り除き、土とセメントを混ぜ固め強度を上げる地盤改良の工法を採用した。

敷地レベルの調査資料。敷地だけではなく、道路や隣地の高さを調べ、建物の床高や擁壁の有無を検討する

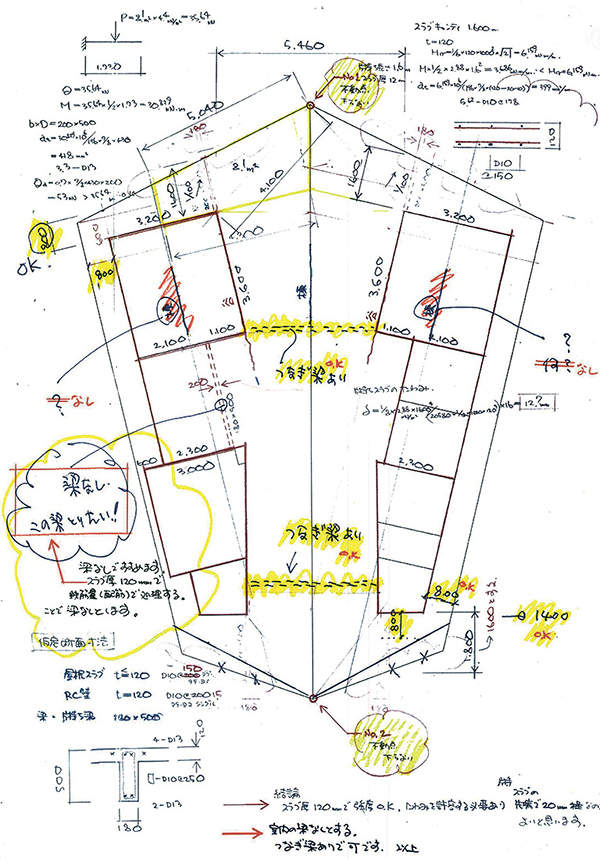

構造設計の重要性

こうした検討は構造設計事務所と行う。過剰な構造だとコストが上がるが、コストを気にして弱い建物になってはいけない。経験豊富な構造設計者と相談し、合理的で耐久性のある建物を設計すれば、施主の負担が減り、建物の長寿命化にもつながる。

建物の構造は主に木造・RC造・鉄骨造があり、コストや耐久性、メリット・デメリットを考え選定する。昨今、沖縄でも木造住宅が増えてきたが、地震や風に対する安全性やプランの自由度はRC(鉄筋コンクリート)造の方が高い。今回は、風の影響を受ける大きな屋根の強度を考え、WRC(壁式コンクリート)造を選択した。構造事務所からはコンクリートの壁や床板の厚みを可能な範囲で薄くし、建物重量を軽くして荷重を減らす提案を受け、その案も採用した。

設計をほぼ固め、許可の手続きを進める。開発許可は1カ月、農地転用許可(※2)は3カ月ほど期間を要した。その後、建物の確認申請許可を経て見積図をまとめる。並行する作業もあるが、ここまで最初の相談から10カ月ほどだ。

用語解説 ※2確認申請:建物を建てる際の許可手続き。役所や民間の審査機関で行う。

詳細な計画に合わせ模型を再度作成。地盤の高さを反映して、建物だけではなく外構も確認する

詳しい模型を造ることで、問題点や注意点も見えてくる。工事の検討や説明などにも活用する

設計を進めながらより細かい模型を造った。時間をかけて何度も設計を見直すことが良い家づくりの近道になる。

ぐし・よしのり/

1981年、那覇市生まれ。沖縄職業能力大学校住居環境科卒、㈲チーム・ドリーム勤務。住宅・商業施設・教会や公共施設など幅広く設計に携わっている。

www.dream-archi.com/

毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞

第2052号・2025年5月2日紙面から掲載