家づくり

2025年8月1日更新

本格的な工事がスタート|建物の構造体を立ち上げる[Aさんの家づくり 完成までの道のり⑤]

マイホームの建築は人生の一大事業。住まいづくりについて皆さんのヒントになるように、建築士の具志好規さんがAさん宅完成までの流れを紹介します。(文・写真/具志好規)

本格的な工事がスタート

建物の構造体を立ち上げる

設計図と事前準備でまとめた施工図を基に本格的に工事が始まった。まずは土木屋が基礎工事のために土を掘る作業からスタートする。事前の地盤調査の結果を踏まえ、実際の地盤の状況を確認した。

基礎のための掘削で地盤の固さを確認し、基礎の深さも確認する。柔らかい土は地盤改良を行った

敷地手前では浅い位置で固いクチャ層(泥岩層)が確認できたが、奥では固い地盤が出てくる位置が少し深かったので、現地の土にセメントを混ぜて固くする地盤改良の工事を行った。次にシロアリ対策のため、薬剤を基礎全域に散布する土壌処理を行い、その後建物の躯体工事に入る。

基礎打設後の現場状況。周囲の土を埋め戻した後に、足場組みと1階の躯体工事に入る

鉄筋コンクリート造は鉄筋を組み、両側に型枠を立て、その中にコンクリートを流し込み、柱や壁・梁・スラブをつくる工法で、今回は基礎、パティオの床スラブ、そして、1階の壁と屋根スラブの3回に分けて打設する計画とし、建物の外周に足場を組みながら建物を立ち上げていった。

通常はパネルごとに型枠を建てていくが、今回は型枠を地上で先につなげ、壁一面ごとに建てていった

壁の型枠と鉄筋の施工状況。壁の高さに合わせて片側の型枠を立て、鉄筋の寸法を調整している

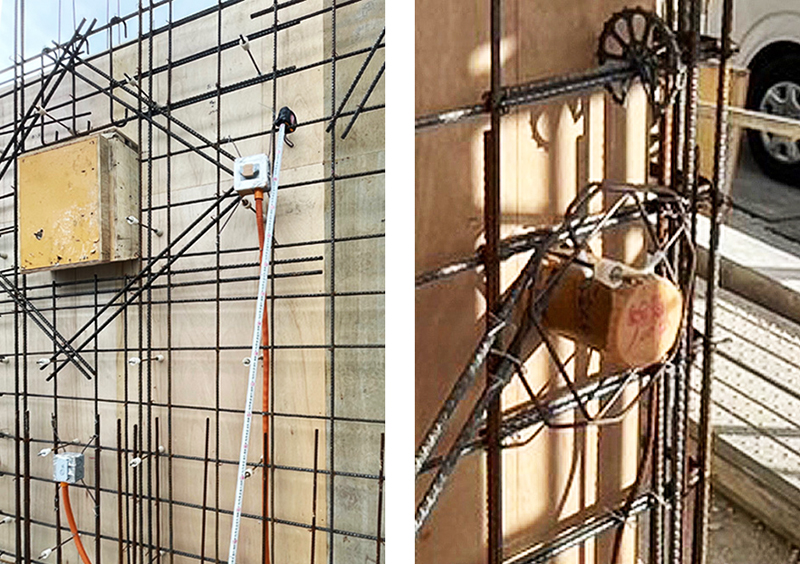

現場は日々進んでいくので私たちは定期的に工程会議を開き、やり直しが出ないように工事状況や段取りを確認していく。また、進行状況に合わせ、現場で型枠や鉄筋が図面通りに施工されているか細かいチェックを行う。鉄筋のカブリ厚さ(型枠との隙間)が確保できているか、コンクリート内にある照明やスイッチ・コンセントのBOX、スリーブ(配管を通す穴)の位置なども同時に確認する。

左:窓周囲の鉄筋補強と照明などの電気BOXの位置確認、右:設備のスリーブ周囲にも補強の鉄筋が入る

職人の技術に支えられ

今回の建物はハの字に開いた不整形な平面プランで、しかも勾配屋根である。そのため壁型枠の高さや鉄筋の長さも一定ではない。曲面の壁や大きさの異なる円形のトップライト、屋根の先端など細かく複雑な形状の部分も多くあった。型枠は栄輝建設の佐和田社長や職人の仲里さん、鉄筋は成工業の比嘉さんたちと細かな納まりを直接話し合い、現場で確認しながら組み立てた。施工時間を短縮するため、型枠を地上で組み立て、クレーンでつり上げて設置する地組みの工法も採用した。鉄筋は斜めや曲線の型枠に合わせて寸法を調整するため、現場で加工する部分も多くあった。お互い頭を悩ませながら、細心の注意をはらって作業をこなしていった。

勾配屋根の棟につく円形のトップライトの型枠は納まりが難しい。現場で話し合いながら取り付けた

図面は容易に描くことができるが、現場で実寸の形にするのは難しい作業だ。また、鉄筋や型枠は建物が仕上がると見えなくなってしまうが、躯体工事は建物の構造体を造る最も大切な工事である。

手間と労力はかかるが、職人たちの熱意と技術に支えられ、建物の骨組みである強固な躯体が造られている。

執筆者プロフィル

ぐし・よしのり/

1981年、那覇市生まれ。沖縄職業能力大学校住居環境科卒、(有)チーム・ドリーム勤務。住宅・商業施設・教会や公共施設など幅広く設計に携わっている。

www.dream-archi.com/

型枠屋さんが県外で仕事をした時に沖縄の大工は日本で一番腕がいいと言われたそうだ。RCの建物が多い沖縄、その技術を次世代に継承して欲しいと切に願う。

毎週金曜発行・週刊タイムス住宅新聞

第2065号・2025年8月1日紙面から掲載