特集・企画

2022年3月25日更新

[沖縄]伝統と現代のはざまで 職人たちの思いがこもる|講話「首里城を設計する」

(公社)日本建築家協会 沖縄支部は3月13日、平成と令和の首里城復元に関わる建築士・平良啓さん(国建)を招き、講話「首里城を設計する」を開催した。復元の裏話や今回の再建に求めることを語った。

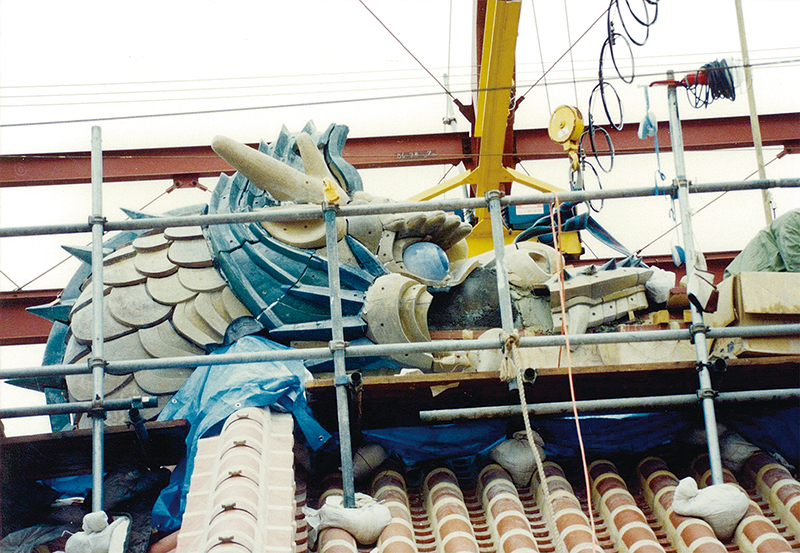

正殿屋根に鎮座する「龍頭棟飾」は、焼き物で製作。100個余りのピースを、ガラス繊維補強セメント製の型の上に固定していった。正殿屋根では、左右と正面に3体の龍頭がにらみを利かせる(写真提供=本人写真以外すべて平良啓氏)

講師の平良啓氏。平成の復元では、日本公園緑地協会のワーキングスタッフとして正殿の設計・工事監理に携わった。令和の復元では同協会と共同で仕事を受けている

歴史を今の技術で残す

建築士の平良さんは、自身が関わった「平成の復元」を振り返る。「忠実に復元するならば、すべて昔ながらの手法で造るのが妥当でしょう。しかし、首里城は公園施設でもある。歴史と耐久性・機能性をどう両立するか、議論を繰り返しました」特に大変だったのが、正殿の屋根に乗った「龍頭棟飾(りゅうとうむなかざり)」=左上写真。明治期には漆喰(しっくい)製になっていたが、以前は釉薬(ゆうやく)を用いた焼き物だった。琉球の陶工・平田典通(てんつう)が中国で技を学んだ後、沖縄全島で五彩の釉薬を探し出して〝正殿の守り神〟を作り上げた。

平成の復元ではその歴史を踏まえ、焼き物で製作した。漆喰より耐久性が高いことも理由となった。「ただ、形やサイズは古写真が残っている漆喰製を踏襲しています」

ただ、そこには大きな問題があった。「漆喰製の龍頭は全長が3㍍以上あった。そんな巨大な焼き物をつくるのは困難。そこで100個ほどのピースに分けました。そして造形性に富んだ、ガラス繊維補強セメントで型を作り、その上にピースを固定して製作しました」

平成の復元で完成した正殿。正面の龍頭の後ろに真っすぐ延びる軒先には秘密がある。「実は、正面部分が10㌢ほど下げている。直線にすると、目の錯覚で真ん中が盛り上がって見えてしまう」。細部までこだわり抜いたからこそ、多くの人を魅了する外観となった

議論の跡 後世に伝える

復元に使用する木材は、「機械加工しながらも最後は人の手でカンナをかけて仕上げました。そうすることで伝統技術が継承できるし、味わいも出る」伝統の技と現代の技術をミックスして、首里城を作り上げた。「いろいろな考え方があるので、それが正解とは言い切れない。大事なのは『なぜ、その手法で復元したか』を後世に伝えること。議論の跡を残すことが重要」

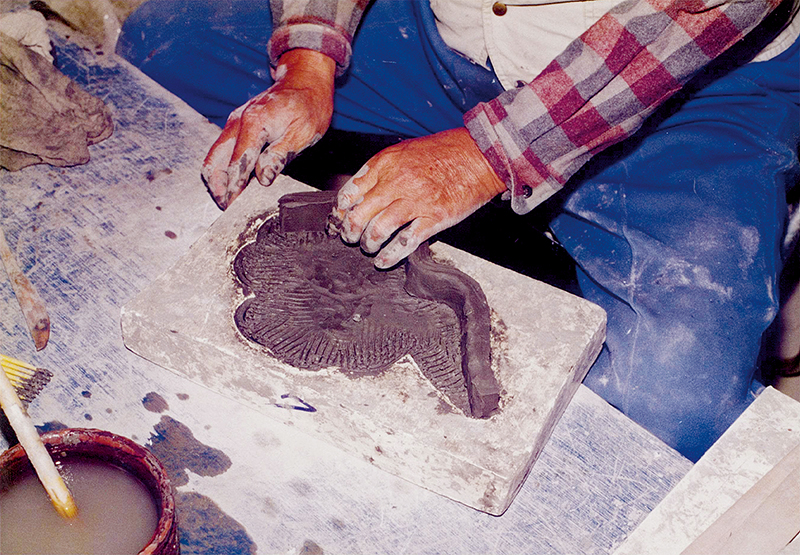

正殿の随所に使われている「雲型飾瓦」は職人が一つ一つ、丹精込めて手作りした

願いを形に、技に

かつての正殿に用いられていた雲形の瓦。「一説には、雲は雨を呼ぶことから、『火災から建物を守ってほしい』という願いが込められていたそうです」と説明する。平成の復元では「その雲形の瓦を職人が200個あまり、手作りしました」と平良さん。

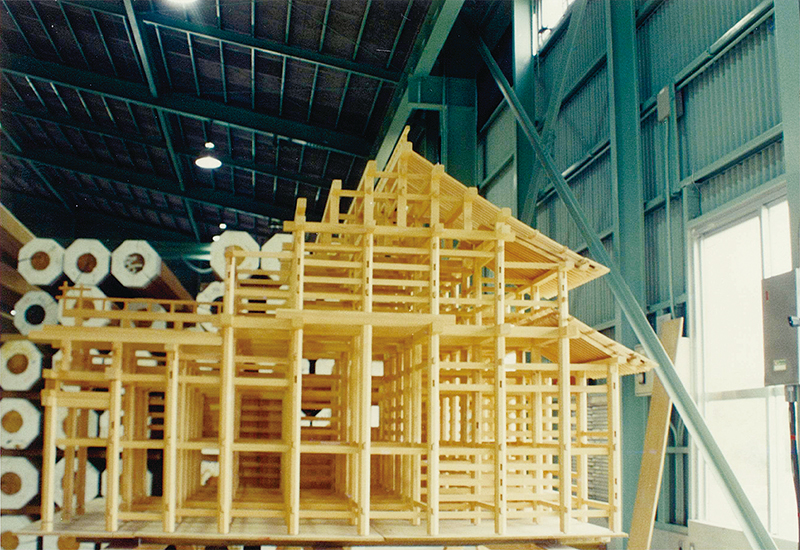

こんなこともあった。「棟梁が、自主的に大きな模型を製作していたんです。私たち設計側が頼んだわけではありません。模型を作り、試行錯誤していました」。

県民の悲願である首里城復元を、「作り手としても納得いくものにすべく」職人も建築士も懸命に仕事をした。「いつの時代も、人々が思いを込めて、首里城に関わっていた」

「平成の復元」で、棟梁が自主的につくった正殿の模型。設計士や職人が熱い思いで首里城復元に携わっていた

首里城の屋根瓦を施工する職人たち。瓦をつなぐ漆喰のラインが横一列、ピシッと並んでいて美しい

本土の職人とのコラボ

瓦葺きについては、本土から職人を招いた。住宅と違い、「見せる」ことも重要だったため、「非常に高い水準の仕事が要求されました。県外の職人の仕事を見て、県内の職人の意識が変わったように感じました」と平良さんは話す。瓦と瓦の間に塗る漆喰まで横一列きっちり水平に、厚みも均一になるように施工。「縦、横、斜めにも美しいラインが出た。首里城を象徴する景観の一つになった」令和の復元では、職人不足が懸念材料でもある。「平成の復元のように本土の職人とのコラボレーションでも良いと思うんです。ここからでも、技が残っていけばいい」

ただし、「職人たちの仕事が首里城完成と同時に“終わり”ではいけない。これから先も食べていけるよう、県内の建築士さんたちには、少し意識をしながら設計してほしいと思うんです」と要望した。

平成の復元前の敷地。ここにあった琉球大学が移転し、運動場のようになっただだっ広い敷地に首里城が再建された

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第1890号・2021年3月25日紙面から掲載