メンテ

2025年4月11日更新

鉄筋で補強されたコンクリート|知っておきたい!補修・改修のキホン⑬

今ある家に住み続けるには定期的なメンテナンスが欠かせない。が、何から手をつけていいか分からない人も多いのでは? 外装を中心に建物全般の補修改修を手掛けるタイズリフォームの赤嶺雄一郎さんにポイントを解説してもらう。今回は沖縄建築を支えるコンクリートの特徴や劣化メカニズムを紹介する。

文・赤嶺雄一郎 (株)タイズリフォーム代表取締役

鉄筋で補強されたコンクリート

強度と水分量は反比例鉄筋コンクリートは英語ではRCと呼ばれ、「Reinforced Concrete」の頭文字を取ったもの。鉄筋で補強されたコンクリートという意味です。1867年にフランスで発明され、日本では1923年に発生した関東大震災で甚大な被害を受けた木造建築物に代わり、RC造の建物が多く建てられるようになりました。

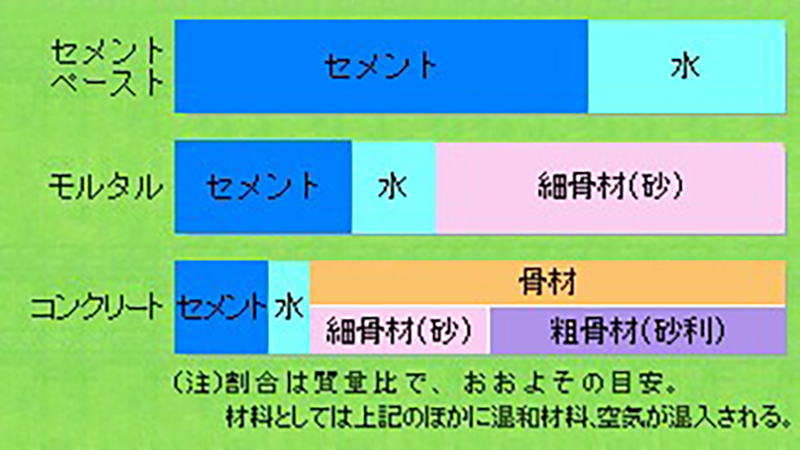

コンクリートの成分は主として水、セメント、砂、砂利などで構成されます=図1。

コンクリート強度という言葉をご存じでしょうか? 高強度コンクリートとするためには、できるだけ水を減らした方が良いのですが、型枠内に充填されにくい。そのため、減水混和材を使うことで水を減らしながら柔らかく練れ、かつ強度も出ます。他にもコンクリートを練り混ぜる際には、体積比で4~5%ほど空気が混入されます。打ち放しコンクリート表面に見られる多くの穴がその跡です。

■図1

コンクリート、モルタル、セメントの成分比。コンクリートとモルタルの違いは砂利の有無

※図1は (一社)セメント協会の資料より抜粋

互いの弱点を補い合う

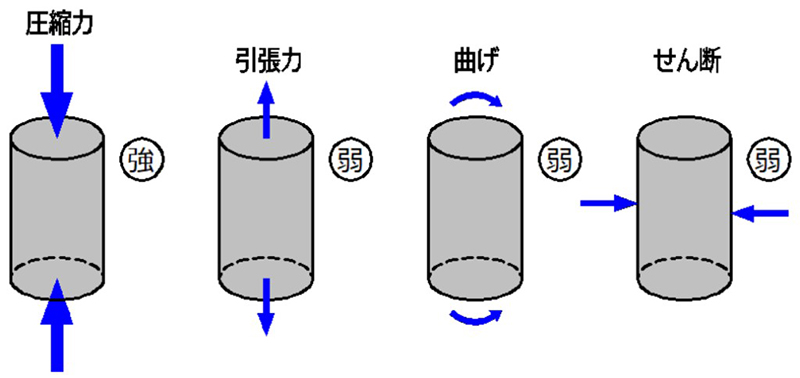

コンクリートには常に大きな力が生じています。建物を押しつぶそうとする「圧縮力」、引き抜こうとする「引張力」、引きちぎろうとする「せん断力」、曲げ変形しようとする「モーメント」が挙げられます。コンクリートは圧縮力には非常に強いですが、その他の力にはもろい性質があります。そのため、主として圧縮力以外の力を負担する鉄筋を組み合わせることで鉄筋コンクリートに生じる全ての力に対抗できるようになります=図2。

また、コンクリートと鉄筋は気温が上下しても同じ膨張収縮率であるため、強固な一体構造物となることが可能となります。さらに鉄筋は火やさびに弱いという欠点がありますが、コンクリートで覆うことで鉄筋をこれらから守っています。

■図2

コンクリートは圧縮力には強いが、その他の力には弱い。そのため、内部に鉄筋を通すことで、強度を高める

中性化で鉄筋さびやすく

長所は①地震や台風に強い耐震構造、②火災に強い耐火構造、③気密性や遮音性が高い、④設計の自由度が高いなどが挙げられます。

一方、短所は①熱容量が大きいため夏は暑く冬は寒くなりやすい、②気密性が高いため湿気が抜けにくく結露やカビが発生しやすい、③建築コストが高いなどが挙げられます。

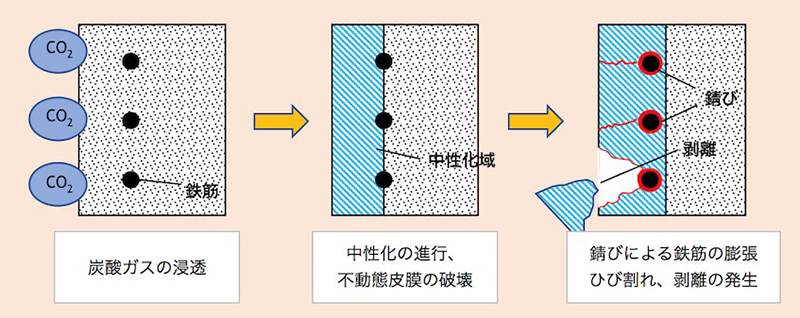

頑強な鉄筋コンクリート造ですが、さまざまな原因により劣化していきます。例えば、「中性化」です。鉄筋はコンクリート内のアルカリ成分で保護されていますが、大気中の二酸化炭素がコンクリート内に侵入することで徐々に表層からアルカリ成分が失われ、中性に近づいていきます。

中性化が鉄筋表面まで進むと鉄筋の周りの保護膜が破壊され、さびやすい状態となります=図3、写真1。

■図3

コンクリート表面から侵入した二酸化炭素が内部のアルカリ成分と反応し、中性化が進行。不動態皮膜が破壊され、鉄筋がさびやすくなる

■写真1

コンクリート壁表面から約4㌢は中性化が進み、紫部にはまだアルカリ成分が残っている

内部から膨張し 表面剥離

また、コンクリート表面のひび割れから雨水や塩分などが侵入して鉄筋に達すると、中性化を待たずにさびが進行します。

鉄筋はさびると体積が3倍近く膨張。その膨張圧の力が内部から表面に伝わり、コンクリートは剥離します。これが「爆裂」という現象です。爆裂が多く発生するとさまざまな力に耐えきれず、建物が寿命を迎えてしまいます。塗装や防水工事に代表される定期メンテナンスが必要な理由がここにあります。

次回は、劣化したコンクリートの修繕方法やその特徴などについて詳しくお話いたします。

【教えてくれた人】

あかみね・ゆういちろう/㈱タイズリフォーム代表。1級建築士、マンション維持修繕技術者、既存住宅状況調査技術者、宅地建物取引士

(株)タイズリフォーム

電話=098·975·7815

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2049号・2025年04月11日紙面から掲載