家づくり

2025年3月21日更新

保険外で家事代行サービス|介護家族を含め柔軟に対応[介護を支える 住まいの工夫㊸]

介護が必要な人も、介護をする人も、安心して安全に暮らせる住まいの整え方を紹介。今回は、高齢者の生活課題に対する支援の一つとして期待が集まる「家事代行」について、(株)サンジュ代表の宇江城雄斗さんに話を聞いた。

保険外で家事代行サービス

介護家族を含め柔軟に対応

心身の負担軽減に福利厚生で活用事例

介護保険を利用した訪問介護は、利用者本人の生活援助は受けられるが、家族全体の家事を担うことは難しい。例えば、同居する家族の分の食事作りや共有スペースの掃除は基本、適用されない。

宇江城さんは祖父を介護した経験から、介護保険ではカバーできない掃除、買い物、炊事などをサポートする家事代行サービス「(同)SUNJU」を7年前に創業。昨年11月に沖縄県主催で行われた「高齢者の生活課題の解決に向けた官民連携ワーキンググループ」に参加した。地域包括支援センターの職員やケアマネジャーらの話として、ある地域では介護ヘルパーが足りず、サービス提供を受けられない高齢者がいるなどの厳しい現状を知り、改めて家事代行の必要性を強く感じたと話す。

同会では、宇江城さんのこれまでの活動に大きな注目と期待が寄せられた。しかし、家に他人を入れることや料金面への不安など「家事代行」に対する心理的なハードルの高さも指摘された。そこで宇江城さんは、70歳以上の高齢者を対象に毎月数を限定してクーポン券を発行。初回利用料金を大幅に下げた。

市町村や地域包括支援センターとも連携を強化。保険と保険外を組み合わせるなどの活用方法も提示しながら、情報共有と共に住民のサービス利用拡大を目指している。

近年では、企業の福利厚生として家事代行を活用する動きもあるという。「家事代行サービスは要介護者も介護者にも大きな支えになる。日々の家事負担の代行が身体的・精神的な負担を減らす」と宇江城さん。実際に、利用した高齢者や介護者の多くがサービス提供日を楽しみにしており、スタッフとの会話が孤独感を解消する効果もあるとした。

(株)サンジュの家事代行サービスは料理や掃除、買い物、洗濯など幅広く柔軟に対応している(写真はサンジュ提供)。厚生労働省は、2040年度に介護職員が約69万人不足すると試算している。「介護サービスの供給が追いつかなくなる中で、家事代行のような保険外サービスが果たす役割はますます大きくなる」と宇江城さん。

サービス利用で

介護の重度化予防にも

政府は少子化対策の一環として、企業が家事代行サービスを福利厚生として導入する際に3分の2の補助を行う制度を試験的に実施しており、今後、介護面での拡大も期待される。南風原町でも、家事負担を軽減する工夫や時短テクニックを学ぶ高齢者向けの「家事教室」の開催も検討されている。

「家事代行を高齢者の生活の質を向上させる重要な選択肢の一つとして、必要な人が気軽に利用できる環境を整えていきたい」と宇江城さん。離島も含めた各市町村、企業にも働きかけていきたいと話し、「介護が必要になる前の段階から、こうしたサービスを活用し、介護度の重症化を防ぎ、健康で自立した生活を長く維持してほしい」と呼びかける。

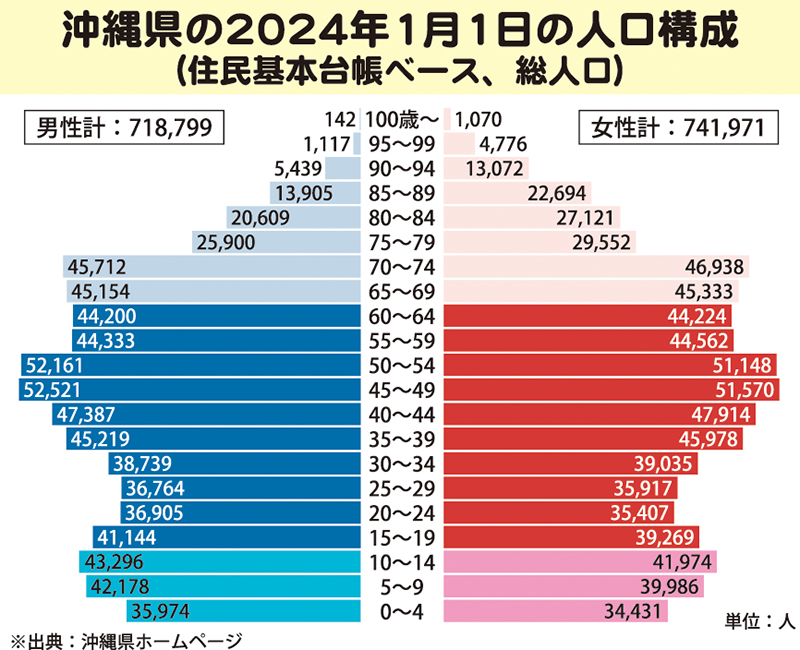

沖縄県の人口ピラミッド

沖縄県によると、75歳以上の人口について今後、全国平均では2030年頃をピークに増加が落ち着き、いったん減少に転じるが沖縄では引き続き増加。また生産年齢人口も減少することが見込まれている。宇江城さんは、「高齢者などを支える業界の人手不足など深刻な問題を抱えることになる」と指摘する

うえしろ・ゆうと/家事代行サービス「(株)サンジュ」代表。祖父の介護経験から介護保険でカバーできない家事などを提供

取材/赤嶺初美(ライター)

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2046号・2025年3月21日紙面から掲載