特集・企画

2025年2月7日更新

シニア世代向け「心や脳の健康を保つ住まい」とは|記憶や行動を引き出す空間|家と心理㉟

空間デザイン心理士Ⓡで一級建築士。2児の母でもある、まえうみ・さきこさんが空間を心理的に解析する。今回は脳や心の衰えを感じるシニア世代に向けた工夫を紹介。「老化を遅らせるキーワードは『アウトプット』。記憶や情報、行動を引き出しやすい環境を整えましょう」とアドバイスする。

シニア世代向け「心や脳の健康を保つ住まい」とは

記憶や行動を引き出す空間

空間デザイン心理士Ⓡで一級建築士。2児の母でもある、まえうみ・さきこさんが空間を心理的に解析する。今回は脳や心の衰えを感じるシニア世代に向けた工夫を紹介。「老化を遅らせるキーワードは『アウトプット』。記憶や情報、行動を引き出しやすい環境を整えましょう」とアドバイスする。

シ ニア世代にとっての「快適で健康的な住まい」というと、転倒しないよう段差をなくしたり、廊下やトイレに手すりをつけたりなど、体の衰えをカバーすることに注力しがちです。

ですが、私は「脳と心の健康」を意識することも大切だと考えます。

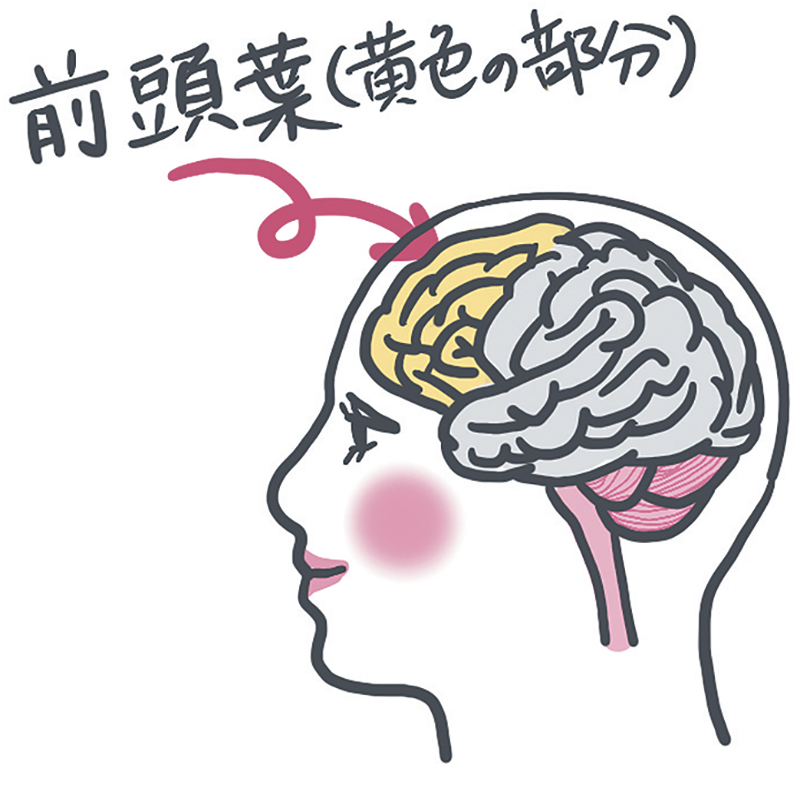

年齢を重ねると、体力、記憶力、消化器系や心血管系など、身体のさまざまな部分が徐々に衰えていきます。脳はその中でも老化が早く、「前頭葉」という部分が最も早く萎縮し始めるそうです。この前頭葉は感情をコントロールしたり、自発性や意欲、アイデアや創造性をつかさどります。前頭葉が衰えると、自発性や意欲が減退していき、認知症の症状が現れやすくなります。

老化は「前頭葉」から始まる

前頭葉は人間の感情や、自発性、意欲、創造性をつかさどる部分。前頭葉が老化するとイライラしやすくなったり、やる気が起きにくくなったり、新しいことを始めるのがおっくうになったりする

カギは「アウトプット」

脳の衰えを進行させない、または活性化させるためには、生活の中で「アウトプット」をすることが大切です。アウトプットとは、記憶・知識や情報を引っ張り出して発信することです。例えば、日記を書く、人と会話をするなどの行動がアウトプットになります。シニア世代の住まい空間は、このアウトプットを意識することが大切です。その例をいくつか紹介します。

快適で幸せな気持ちで過ごせ、運気を開く住まいにするポイントをご紹介します。

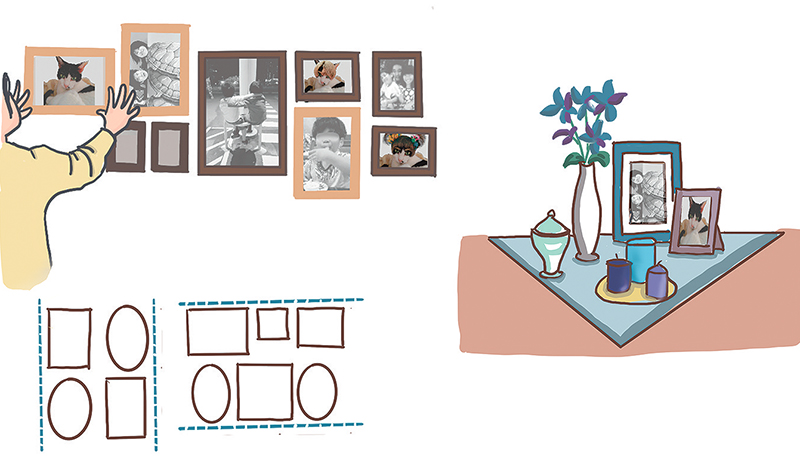

①思い出の品や愛着のあるものを置く

「思い出す」は重要なアウトプット行為です。懐かしさを感じるものや、思い出の品を見たり触ったりすると、脳への刺激になります。

認知症の治療の一つに「回想法」という手法があります。懐かしい写真などを見せて、思い出などを話してもらうことで、脳の活性化を期待するものです。それを日々、家でも実践できるようにしましょう。

例えば、旅行に行ったときの写真や地図を壁に貼っておくと、目にするたび心地よい興奮を呼び起こします。子どもの頃に熱中した昆虫の図鑑や若いときに憧れたバイクのカタログ、心に残った言葉を調べるための辞典などを本棚に置くのも良いでしょう。愛着があるお気に入りのぬいぐるみや絵、家具などを飾るのもオススメです。

リフォームや改築時にも「懐かしさ」や「思い出」を少し意識してみましょう。古い建物を取り壊し、家具もすべて一新したいという人もいますが、そうするとその場所と自分をつなぐ記憶や歴史がなくなってしまいます。長年、家にあった建具をテーブルにするとか、キズが付いた柱を新しい家でも使うとか、昔からあるものを新居でも生かすとアウトプットがしやすくなる上、新しい環境にスムーズに順応しやすくなります。

思い出に触れられる場所

思い出のものや懐かしい物を見たり触ったりすることは、脳への刺激になりますが、ただ物や写真を並べるだけでは雑然としてしまいます。ディスプレーにはさまざまなテクニックがあり、取り入れるとおしゃれに演出できます。(左)バラバラのフレームでも飾る範囲やラインをそろえるとまとまって見える(右)フォトフレームや敷物、花などを同系色でまとめる

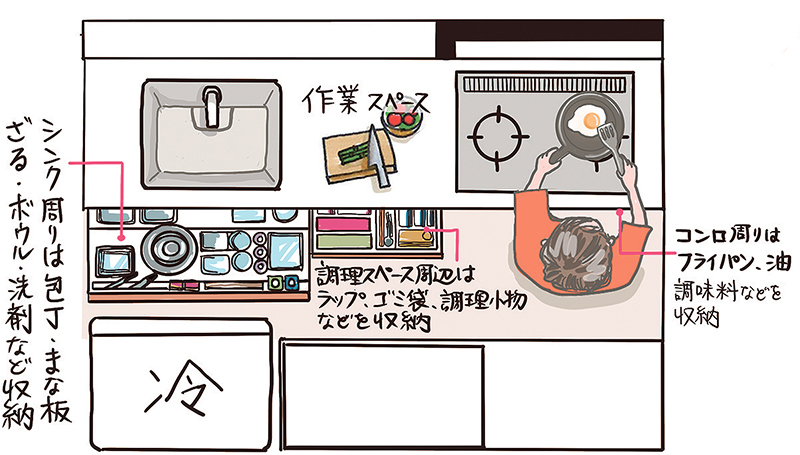

②料理がしやすい空間

料理は、創作する、レシピを考えるなど脳を活性化させる行為です。

料理がおっくうにならないよう、スムーズな動線や、使いやすい収納などを意識して空間づくりをしましょう。また日々、冷蔵庫を整理整頓し、管理しやすくすることも大切です。

楽しく料理できるキッチン

料理も脳を活性化させる行為。楽しく料理をするためには、流れるように作業ができる使いやすいキッチンであることが大切です。どこに何があるか把握できるよう、使うキッチンツールは厳選し、物の置き場所を決めましょう。その際は使う場所の近くにしまう事を心掛けます。例えばシンクの下にはものを洗うときに使う道具、コンロの下には焼くときに使う道具をしまうと便利です

③変化を楽しめる空間

片づけで部屋をスッキリさせたり、模様替えをしたりで「変化を楽しむ」ことも、前頭葉を活性化させる効果が期待できます。

例えば、クローゼットの洋服を整理してオシャレを楽しんだり、リビングに花を飾って人を招いたりなども脳の刺激になります。

変化を楽しめる環境

変化を楽しむことでも前頭葉の活性化が期待できます。簡単に変化を楽しむ一つに「色を変える」があります。しかも効果は抜群です。上の写真は同じ部屋・家具で、ラグやクッションカバー、絵を変えています。季節によって色を変えて変化を楽しみましょう

④五感を刺激する空間

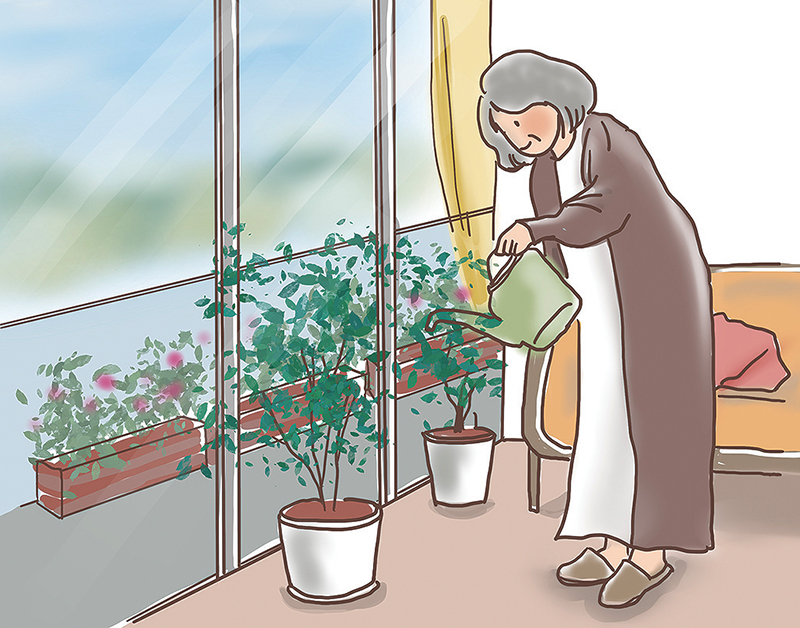

窓から日差しが入り、一日の変化を感じられ、空や緑などが見える空間は視覚への刺激になります。

また、風を感じ、植物を育てるなど自然との触れ合いは触覚や嗅覚への刺激に、鳥や子どもの声、車の音などが聞こえる空間は聴覚に働きかけます。

友達や近所の方々との交流も心や脳への刺激になります。

五感を刺激する空間

視覚だけでなく、聴覚や触覚など五感を刺激することも大切です。また、人間は本来動物であることから自然の中が一番リラックスできるという説もあります。室内で過ごす時間が長くなりがちでも、太陽の光や空、緑、風などの自然を五感で感じられるような空間づくりを意識しましょう

いかがでしたか? シニア世代の住まいには「脳や心に刺激を与える環境づくり」も大切です。新築や改築で「終(つい)の棲家(すみか)」をつくるときは、身体の補助機能や安全面だけでなく、その辺りも意識してみてください。

[文・イラスト]

まえうみ・さきこ/1976年、嘉手納町出身。建築会社に20年勤務したのち、2021年6月に「ielie(イエリエ)」を設立。建築の知識やママの経験を生かして、住まいの悩みに応じたコンサルティングやインテリアコーディネートを行う。一級建築士、空間デザイン心理士®、夫、2人の子ども、猫2匹で暮らす。

http://ielie.net

第2040号・2025年02月07日紙面から掲載