相続

2025年9月19日更新

分け方決めた上で 不動産の法人化[相続計画始めよう!地主・家主の生前対策⑱]

家族がもめないための「幸せ相続計画」の普及・啓蒙をしている(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク。60を超える士業や企業が名を連ねる。当連載では、同ネットワークの代表理事・亀島淳一氏がもめないための生前対策を紹介。今回は、相談の多い「不動産の法人化」について。「やり方次第では、所得税対策だけでなく、資産を守り増やすことにもつながる」と説明します。

分け方決めた上で

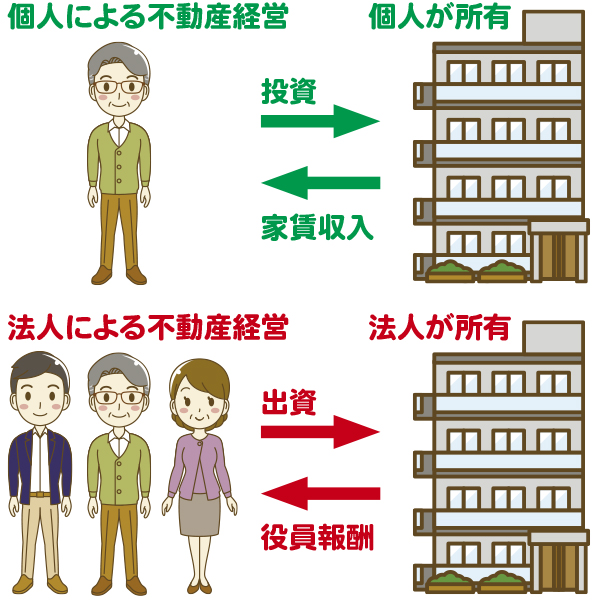

不動産の法人化

家族がもめないための「幸せ相続計画」の普及・啓蒙をしている(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク。60を超える士業や企業が名を連ねる。当連載では、同ネットワークの代表理事・亀島淳一氏がもめないための生前対策を紹介。今回は、相談の多い「不動産の法人化」について。「やり方次第では、所得税対策だけでなく、資産を守り増やすことにもつながる」と説明します。

収益性・流動性踏まえて

一般的には、所得税対策として法人を設立するケースがほとんどでしょう。というのも、課税所得(すべての所得から必要経費や各種控除を差し引いた金額)が900万円を超えると、個人の所得税と法人税の税率を比較した場合、法人税のほうが節税になるためです。

しかし、そこだけを見て法人化すると、相続が起こった時に財産を手放すことにもなりかねません。

ある家族は法人を設立し、長男を代表に、その他の兄弟姉妹2人を役員にしました。いざ相続が起こった際、今後の収益の分配を巡ってもめてしまい、長男の一存で他の兄弟姉妹を役員から解任。結局、親が考えていた引き継ぎ方は実現せず…という結果になってしまいました。

一つの法人の株を兄弟姉妹で所有するということは、前回紹介した「財産の共有名義」と同様、トラブルの種になってしまうケースも少なくありません。そうならないために、例えば4棟のアパートがあったら、それをまとめて一つの法人にするのではなく、収益性や流動性を踏まえた分け方を決めて、そこから子ども1人ずつ個別に法人を立ち上げる方法もあります。ここで大事なのは、分け方を決めること。当連載で何度もお伝えしているように、もめる原因となるのは「分け方」です。

所得税対策や収益の分け方の他に、資産を増やしたい方、子どもへの継承を考えている方は、初めから法人で不動産を所有しても良いと思います。その際、将来必要となるであろうアパートの修繕費を賃貸住宅修繕共済として積み立てて経費として計上することで、節税になるだけでなく、資産価値を下げないための対策にもなります。

また、法人化した後、引き継ぐ子どもが現役サラリーマンだった場合、役員報酬を受けとると所得税が上がってしまう方がいます。そのようなケースでは、役員となった子どもに法人として生命保険をかけ、私的退職金を作ります。

ただ単に所得税対策だけに着眼した法人化ではなく、複合的にいろいろな対策をしていくのです。資産を守り増やし家族が明るい未来を迎えるための方針として位置付けることが大事です。

(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク

【執筆】

(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク

共同代表・亀島淳一(左下)

士業(税理士、司法書士、弁護士)を中心に全国の相続の専門家が集う組織。 「相続で家族をもめさせない」「相続で優良財産を減らさない」「子や孫を将来お金で困らせない」ことを目指し、「相続計画」という新しい考え方の普及・啓蒙活動を行う。

https://souzoku-planning.org/

電話=050・1809・0106(平日9時30分~17時)

◆「もめナビ」発信!

今月より、(一社)全国幸せ相続計画ネットワークが監修したサイト「親の不動産(通称:もめナビ)」を発信。運営は専門分野のサイトを企画運営するZENKEN株式会社。最近相談が増えた親の不動産にスポットを当て、現状、課題、対策を紹介しています。

https://www.momenavi.com

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2072号・2025年9月19日掲載

第2072号・2025年9月19日掲載