特集・企画

2020年1月3日更新

特集|建築関係者11人が語る 私たちの首里城〈大工〉

2019年10月31日、沖縄観光の要である首里城正殿などが焼失した。首里城とかかわりの深い建築関係者ら11人に、首里城にまつわる思い出や建築的・文化的意義、再建のアイデアを寄せてもらった。

イヌマキ集めに東奔西走

(株)西建設代表取締役・棟梁西武彦さん

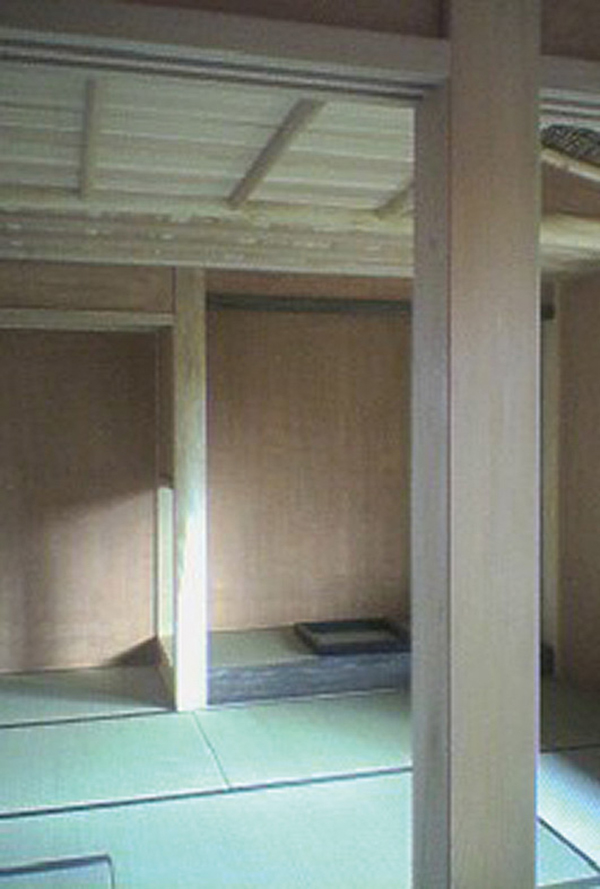

首里城の建物は、屋根部分の勾配や反りなどが急で、住宅というよりは神社などの社殿建築に近い造り。宮大工として全国を回り、沖縄で和風建築を手掛けていたことから、書院・鎖之間(さすのま)の復元工事に声をかけてもらえた。

木を使う部分は全てイヌマキ(チャーギ)の建物だったが、「天井から廊下の板まで、見える部分は全て節のないものを」という要求もあり、材料集めにとても苦労した。

一般的にイヌマキは節があったり、曲がったりして、木材用に植林される木ではない。そのため材料を取れるような樹齢数百年の木を見つけるのは困難で、イヌマキがあると聞けばその日に駆けつけるなど、日本中を飛び回った。

印象的だったのは、やんばるの民家に庭のイヌマキを譲ってもらえないか頼みに行ったとき。「首里城のためなら」と快諾してくれた人が多いことに驚いた。それでも材料集めだけで2年以上かかった。

写真を見ながら図面を作り、工事は県内の職人だけで進めた。そうして完成した書院・鎖之間はイヌマキで作った建物としては最高傑作になった。

その後も、広福門(こうふくもん)・世誇殿(よほこりでん)・女官居室・黄金御殿(くがにうどぅん)などの修復・復元工事に携わった。

史上最高の首里城を

首里城は沖縄県民からすれば特別なもの。しかし、書院・鎖之間の復元時に日本中のイヌマキを使い切ったと思うので、次の復元でイヌマキを使うのは難しいと思う。

そこで、沖縄と気候が似ている、ラオスやベトナムなどにあるラオスヒノキなどを使うのも一つの手であろう。

とにかく、復元は県民が主体となることが大事。沖縄の大工でもできることは、書院・鎖之間で証明されている。私も今までで最高の首里城をつくる気持ちで関わっていきたい。

▲工事中の書院・鎖之間。柱や梁だけでなく、壁や床まで節がないことが分かる

▲内装材の加工をする西さん

西武彦さん

1951年、福岡県出身。祖父母や母は与論島出身。21歳で大工の道に入る。宮古島の宮古神社など県内各地の社寺を手掛ける