特集・企画

2025年9月5日更新

収納は容量より「戻しやすさ」|心理学で読み解く 片付けの「痛」と「快」|家と心理㊷

空間デザイン心理士Ⓡで一級建築士。2児の母でもある、まえうみ・さきこさんが、空間を心理的に解析。今回は収納の設け方について説明します。「収納は容量が大きいほどいい、というわけではない。使い勝手の良い収納でないと、片付かない」と話します。

家族の使い勝手考える

「収納はあればあるほどいい!」。家づくりのご相談で、よく耳にする言葉です。しかし、プロの視点から言わせていただくと、収納を増やすだけでは片付きません! むしろ「モノの置き場」が増えることになり、散らかりやすくなるかもしれません。

散らかる本当の理由は、収納の容量よりも

①収納の使い勝手が悪く、元の場所に戻しにくい

②自分(家族)に合った収納方法になっていない

この二つです。どれだけ大容量の収納を設けても、この根っこが解決されなければ効果は限定的です。

家族にとって使い勝手の良い収納にするためにはどうしたら良いのでしょうか。

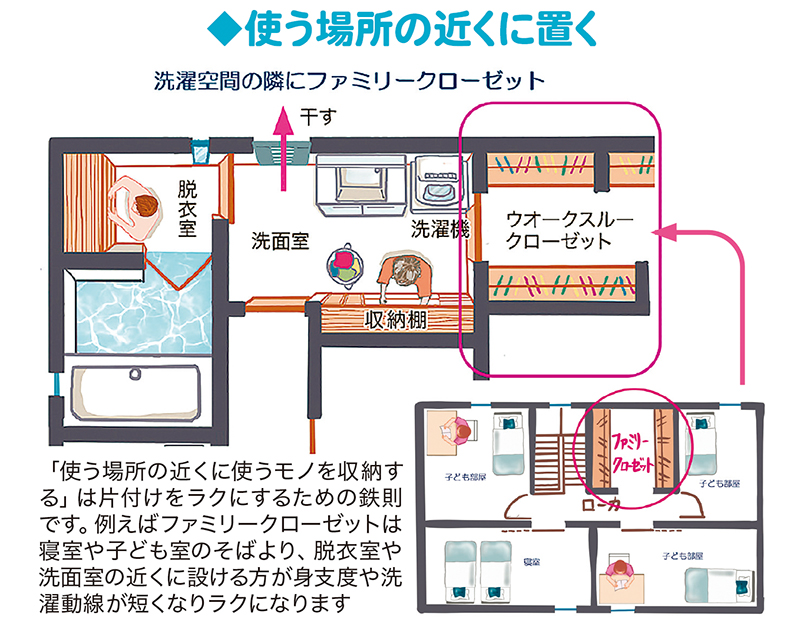

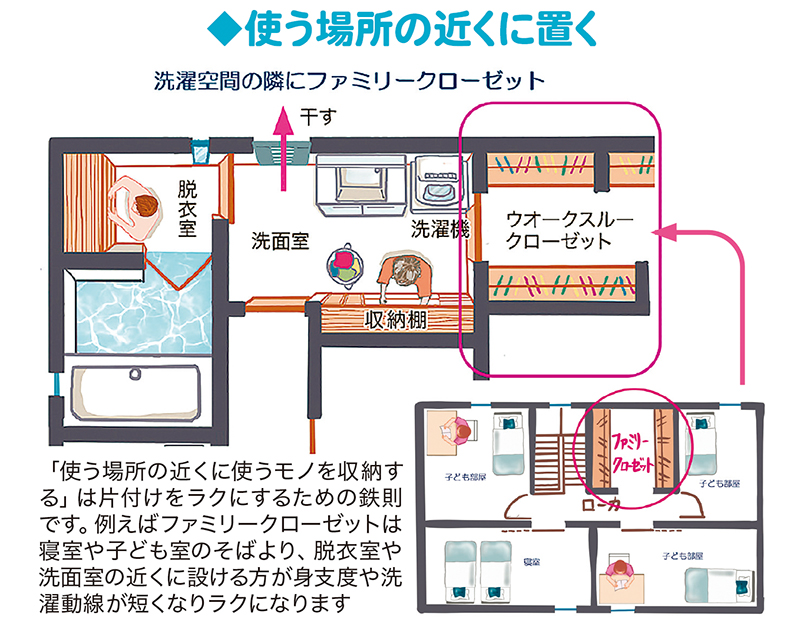

◆使う場所の近くに配置

例えば人気のファミリークローゼット。2階の子ども室や寝室など個室の近くに設けるお宅も多いですが、着替えをする脱衣室のすぐそばに置いた方が、身支度がスムーズです。さらに洗濯室にも近い方が家事動線(洗う→干す→しまう)も最短で済みます。

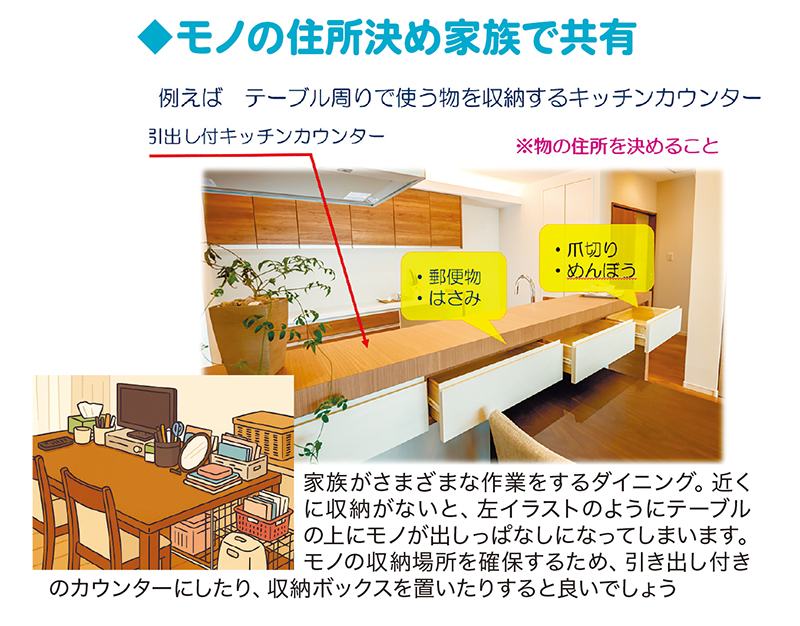

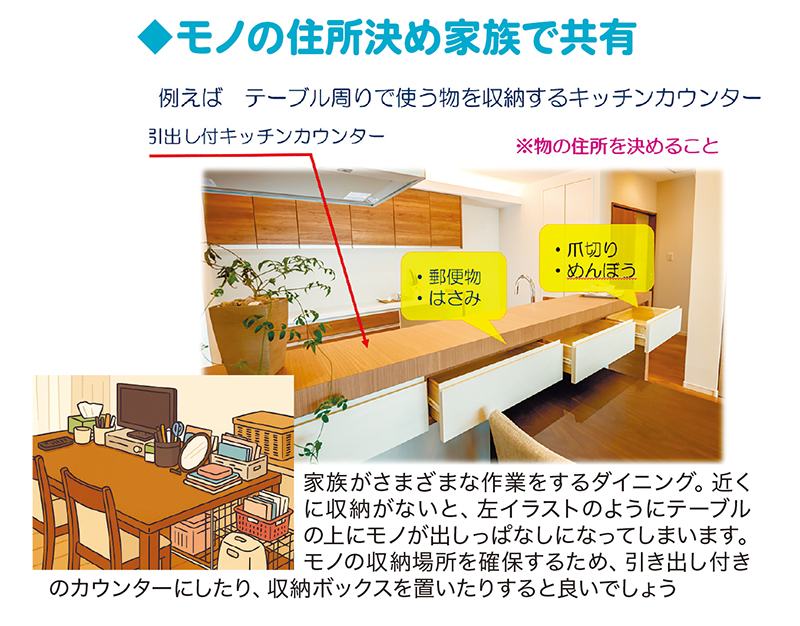

◆「モノの住所」を決める

郵便物、ハサミ、爪切り、綿棒などがダイニングテーブルやカウンターに置きっ放しになっていたり、行方不明になったりしませんか?それを防ぐためにも〝モノの住所〟を作りましょう。重要なのは、家族みんなが迷わず戻せる場所を「住所」にすること。引き出し付きのカウンターにしたり、テーブルの近くに収納ボックスを置いたりして「ここに戻す」を家族で共有します。これだけでテーブルの上の仮置きが減り、視界も気持ちも軽くなります。

収納行動の「痛」と「快」

人は「痛みを避け、快を求める」行動をします。片付けも同じです。例えば「服を畳む→タンスの引き出しを開ける→入れる→引き出しを閉める」とアクションが増えるほど、脳は「面倒(痛)」と感じ、その行動をしなくなっていきます。

◆出し入れのアクションを減らす

収納計画においては「痛」を軽減することが大切です。なるべく出し入れのアクションを減らし2アクション以内を意識すると、「サッと片付く(快)」に変わり、行動しやすくなります。つまり収納は「気合」でなく「工夫」で軽くする。これこそが核心です。私が「快収納」を作るために重視しているのは、

①動線上にあり、一目で見えて出し入れしやすい

②考えず、移動のついでに置ける

③エネルギーを消耗せず出し入れできる

例えば玄関近くにゴミ箱を置いて帰宅ついでに不要なチラシや郵便物を処分できるようにしたり、カギやハンカチは家族ごとの定位置へ「置くだけ収納」を準備するなどの工夫で、家の中の「置きっぱなし」を0秒で断ち切れます。

そのためには、家族の行動を把握することが大切です。「平日の朝、起床から出発までの流れ」「帰宅してから就寝までのルーティン」「家事や片付けで面倒だと感じていること」を観察したり、聞き取ったりしてみましょう。誰が、どこで、どんなモノを、どんな順番で使うのかを知った上で収納計画を立てると、片付けがしやすくなります。

片付けは、性格や根性の問題ではありません。人の「楽をしたい心理」に合わせ、戻しやすい仕掛けを住まいに組み込むことが大切なのです。

家づくりの段階から「使う場所の近く」「一目で見える」「2アクション以内」を合言葉に〝ついでに片付く住まい〟を叶えましょう。

片付けをラクにする収納術

家族の「ラク(快)」収納を知る

生活パターン、習慣を把握しよう!

家族が平日、起床してから会社や学校に行くまでの行動や、帰宅してから寝るまでの行動などを観察したり聞き取ったりしましょう。誰が、どこで、どんなモノを使っているのかを知る事で、家族にとって「ラク(快)」な収納場所や方法が分かります。

[文・イラスト]

まえうみ・さきこ/1976年、嘉手納町出身。建築会社に20年勤務したのち、2021年6月に「ielie(イエリエ)」を設立。建築の知識やママの経験を生かして、住まいの悩みに応じたコンサルティングやインテリアコーディネートを行う。一級建築士、空間デザイン心理士®、夫、2人の子ども、猫2匹で暮らす。

http://ielie.net

↓広告をクリックするとワークショップの申し込みに移動します

これまでの記事は、こちらから。

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2070号 2025年09月05日紙面から掲載

第2070号 2025年09月05日紙面から掲載