相続

2025年5月2日更新

住居と宿泊で 持続可能性探る|どうするその空き家⑭

文/山入端学(全国空き家アドバイザー協議会沖縄県名護支部事務局長)

文/山入端 学

(全国空き家アドバイザー協議会 沖縄県名護支部事務局長)

全国空き家アドバイザー協議会沖縄県名護支部の山入端学さんが、空き家問題の背景や現状などを解説。今回は二地域居住における「住居」と「宿泊」の機能を生かし、観光需要や大規模災害への対策など持続可能な未来への展望を紹介する。

住居と宿泊で

持続可能性探る

持続可能性探る

離島や人口減少地域では、空き家課題の根底に深く根付いている「発生抑制」「所有者意識の啓発」「危険な特定空き家の解体除却」などの課題と同時に、空き家の「利活用」も緊急で大きな課題です。

空き家の「利活用」でもっとも大切なことは、早期に活用の方向性を決めることです。なぜなら家屋は人が住まなくなって10年も放置すると劣化や腐食、シロアリ被害などが激しくなるからです。利活用を考える際に大きな費用負担がかかるケースのほか、最悪の場合には、安全性の問題から「解体除却」しかないケースも少なくありません。

「利活用」を考える時に離島や人口減少地域にとっては、次の二つの展開が期待できます。

①ビジネス型の取り組みにおける「経済的効果」。例えば、起業・所得の向上・雇用の創出など仕事の確保と収入向上を目的に地域経済への波及を目指す。

②コミュニティー型の取り組みにおける「社会的効果」。例えば、地域の良さの見直し・地域の絆の向上・住民の生きがいややりがいの向上・地域イメージ知名度の向上など、意識の醸成と共有を図る。

それらを目標に交流人口(観光・一時滞在)から関係人口(リピーター・継続滞在・二地域居住・セカンドハウス・在宅テレワーク・ワーケーション・仕事での中長期滞在など)の段階へとステップアップさせ、地域のくらしや産業の活性化、移住定住の誘発促進へとつなげていくことが必要だと思います。

被災者用住宅や

民泊向け活用も

日本は向こう100年、人口減少・少子高齢化に向かっていくと言われており、生産人口は大きく減少していくことが予測されます。その中で、観光産業が与える経済効果が非常に大きくなり、自動車産業に迫る日本経済の大きな柱となってきています。

観光庁は、2023年3月に閣議決定した「観光立国推進基本計画」を推進し、わが国が観光立国として、①持続可能な観光地域づくり、②インバウンド(訪日客)回復、③国内交流拡大-の三つのキーワードを挙げその戦略に取り組んできました。

その成果は訪日外国人旅行者数の目標水準(2030年6千万人・消費額15兆円)に大きく近づき、24年に3600万人を突破し過去最多となりました。

このような大きな成果に加え、近年、震災や豪雨など大規模災害が発生する頻度が増えたことを踏まえ、26年度の防災庁設置を目指し、防災関連予算を来年度は倍増させる方針を固めました。

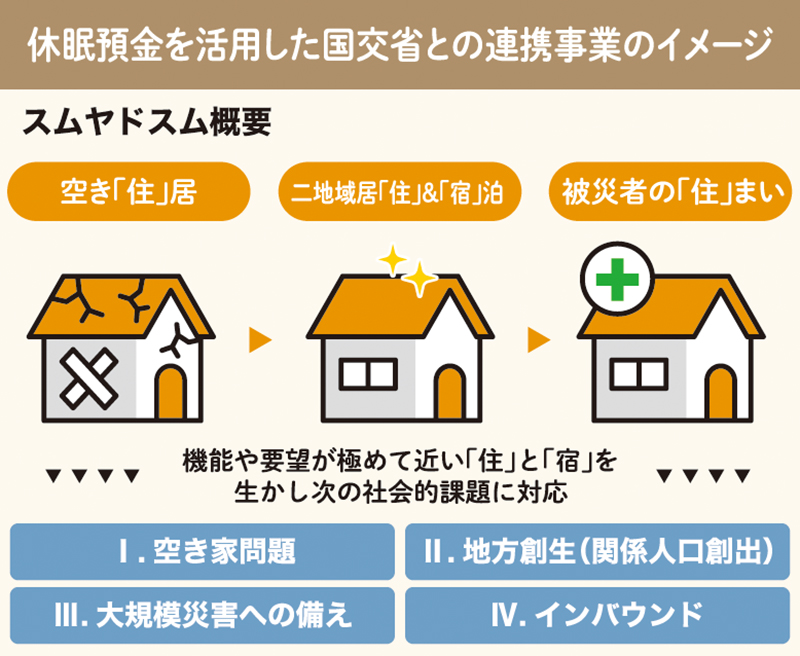

そんな中、(一社)全国空き家アドバイザー協議会は、先ごろ空き家の利活用や二地域居住を応援する休眠預金などを活用して実施される休眠預金活用事業に採択され、株式会社時事通信社が実施運営するプラットホーム「スムヤドスム」へ参画することができました。

このプロジェクトでは、「住」と「宿」がつながる地域の持続可能な未来を目指します。「住居」と「宿泊」という機能や要望を満たしつつ、豊かな空間を創出する類似性を活かし、これらの機能がニーズに応じてシームレスに行き来できるようにする取り組みです。

図のように、「空き家問題」では空き家の掘り起こし、所有者からの相談に対応。「地方創生・関係人口創出」は二地域居住者の受け入れ、耐震改修を含む宿泊用途へのリノベーション、宿泊管理事業者OTA(オンライン旅行代理店)の紹介。「大規模災害への備え」では被災者住宅としての事前登録・提供に取り組み、「インバウンド」は入域客6千万人実現へ量だけではなく宿泊の質の充実を図ります。

二地域居住を推進して、相続した空き家などの改修支援や郡区での広い自治体連携を行い、民泊などの観光利用のほか、災害時には被災者支援住宅への切り替えなどの運用を進めれば、新たに施設を建設・管理するよりもコストが抑えられることになります。

やまのは・まなぶ

1969年生まれ、名護市在住。昨年、(一社)全国空き家アドバイザー協議会沖縄県名護支部を設立し事務局長就任。(同)城コーポレーション代表社員。沖縄県宅地建物取引業協会会員。北部地区宅建業者会副会長

全国空き家アドバイザー協議会 沖縄県名護支部

電話=0980・43・1613

毎週金曜日発行・週刊タイムス住宅新聞

第2052号・2025年05月02日紙面から掲載

第2052号・2025年05月02日紙面から掲載