2019年7月5日

[情報]県建築士会がシンポジウム開催 コンクリート混和材を考える

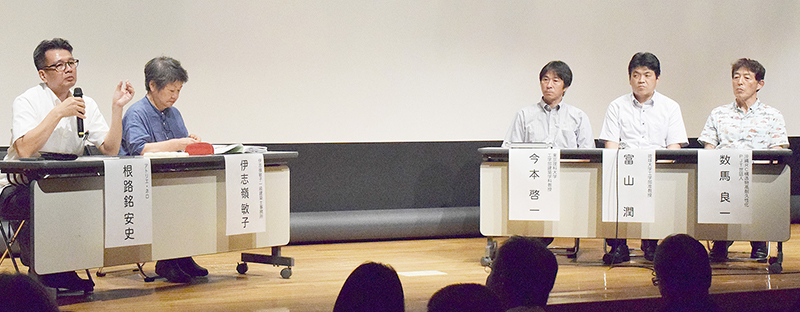

パネルディスカッションの様子。右から数馬氏、富山准教授、今本教授、伊志嶺氏、根路銘氏

(公社)県建築士会は6月25日、県立博物館・美術館で「沖縄の鉄筋コンクリート高耐久性化シンポジウム」を開催した。会場には建築・建設関係者らが多く来場した。

基調講演では、東京理科大学・今本啓一教授、琉球大学・富山潤准教授、沖縄RC構造物高耐久性化プロジェクトチーム・数馬良一氏が講演した。高炉スラグを混和したセメント(以下、高炉セメント)の実例として、今本教授は2014年に閉鎖された国立霞ケ丘競技場を紹介。同年に実施した調査の結果から「高炉セメントを用いた実例として国内最大の建築物で築55年経過していたが、躯体は健全だった。中性化が進行してもコンクリート中の含水率が低ければ、鉄筋の腐食を抑制することも分かった。混和材を用いることで水セメント比が小さくなり、緻密で強度のあるコンクリートになる」と話した。

また富山准教授は「フライアッシュコンクリートは長期強度が増す。塩害にも強く、県内では橋などの土木構造物に使われている。配合や施工を適切に行うため、県でその指針を定めていく考え」と県内の動きを紹介。数馬氏は「高炉セメントの県内使用率は0%。国内からの供給が期待できず、台湾からの輸入を考えている。県内ではセメント工場など高炉セメントを配合できる場が必要」と話した。

その後のパネルディスカッションで、建築士の根路銘安史氏は「混和材はCO2削減に有効。エネルギー削減に向けて、建物を長持ちさせることが解決策だと思う」と話し、伊志嶺敏子氏も「台風やシロアリから身を守るために鉄筋コンクリートを使う、設計する者として建物の長寿命化を考える役目がある」と思いを語った。